Quizá no haya un recurso tan explotado en el género literario de la ciencia-ficción como el viaje en el tiempo (y en el cine, y en alguna serie de televisión…). Ha llovido mucho desde La máquina del tiempo de H.G. Wells (1895), si bien es curioso que en este caso el protagonista decida viajar hacia delante, hacia un lejanísimo futuro, y no hacia atrás. Hacia adónde hemos ido más que de dónde hemos venido. Quizá no sea tan sorprendente si pensamos que muchos escritores de los siglos XVIII y, especialmente, XIX se acercaron a lo que acabaría por convertirse en un género en sí mismo (los viajes en el tiempo), poniendo en énfasis en el forward, ir hacia delante, fabular cómo sería la sociedad, el mundo que les rodeaba, uno o dos siglos más tarde. El maquinismo, la utopía sin clases o incluso el Apocalipsis se erigían como temores (o terrores) que, desde el ilustrado siglo XVIII o a lo largo de la fabril centuria decimonónica, se presentaban ante los inusitados cambios que la tecnología post Revolución Industrial implicaban para la sociedad europea (o mundial) de la época de Wells. Surgía una mirada complacida, se podría decir, idealizada, si se prefiere, del mundo presente que, en la ucronía, se preveía que iría a peor, desde la perspectiva de unas clases medias-altas que disfrutaban en el cambio del siglo XIX al XX de productos y servicios que potencia el confort moderno. Una sensación, pues, de que lo mejor ya ha llegado, de que estamos viviendo en una sociedad moderna; una noción que explotaría con el consumismo de masas desde la década de los años veinte, y ya no digamos después.

Quizá no haya un recurso tan explotado en el género literario de la ciencia-ficción como el viaje en el tiempo (y en el cine, y en alguna serie de televisión…). Ha llovido mucho desde La máquina del tiempo de H.G. Wells (1895), si bien es curioso que en este caso el protagonista decida viajar hacia delante, hacia un lejanísimo futuro, y no hacia atrás. Hacia adónde hemos ido más que de dónde hemos venido. Quizá no sea tan sorprendente si pensamos que muchos escritores de los siglos XVIII y, especialmente, XIX se acercaron a lo que acabaría por convertirse en un género en sí mismo (los viajes en el tiempo), poniendo en énfasis en el forward, ir hacia delante, fabular cómo sería la sociedad, el mundo que les rodeaba, uno o dos siglos más tarde. El maquinismo, la utopía sin clases o incluso el Apocalipsis se erigían como temores (o terrores) que, desde el ilustrado siglo XVIII o a lo largo de la fabril centuria decimonónica, se presentaban ante los inusitados cambios que la tecnología post Revolución Industrial implicaban para la sociedad europea (o mundial) de la época de Wells. Surgía una mirada complacida, se podría decir, idealizada, si se prefiere, del mundo presente que, en la ucronía, se preveía que iría a peor, desde la perspectiva de unas clases medias-altas que disfrutaban en el cambio del siglo XIX al XX de productos y servicios que potencia el confort moderno. Una sensación, pues, de que lo mejor ya ha llegado, de que estamos viviendo en una sociedad moderna; una noción que explotaría con el consumismo de masas desde la década de los años veinte, y ya no digamos después.

Pero el viaje en el tiempo, desde otra mirada, se imagina hacia atrás. La idealización se invierte: cómo no sorprenderse, maravillarse, ante la posibilidad de poder observar el lujo y el fasto de la Roma imperial, las vibrantes Cruzadas, el eco de la gloria de Alejandro Magno o distinguir entre el humo del cañoneo constante en Gettysburg o previamente el triunfo napoleónico en Austerlitz (y su derrota en Waterloo). El ojo clínico romantizado se mezcla con otra cuestión: la paradoja temporal. Si cambias algo en el pasado, ¿qué efectos desastrosos puede tener en el futuro/presente al que regresas? En la cultura popular tenemos el cliché de películas como la trilogía Regreso al futuro (Robert Zemeckis, 1985, 1989 y 1990): el científico excéntrico inventa una máquina del tiempo en forma de coche cool (un DeLorean, nada menos), que pone en manos de un atribulado adolescente, para llevarlo al pasado, a treinta años atrás, a conocer a sus padres, en la pacata sociedad de los años cincuenta. El problema surge para el protagonista, Marty McFly (Michael J. Fox), que se suponía que viajaba a 1955 era conocer cómo se habían conocido sus padres, cuando debe evitar que su madre ¡se enamore de él! ¡Su propia existencia estaba en juego! Recordamos la cara de Doc, el científico de 1955 (curiosamente no mucho más joven que su homónimo de 1985), imaginando las catastróficas consecuencias para el continuo espacio-tiempo…

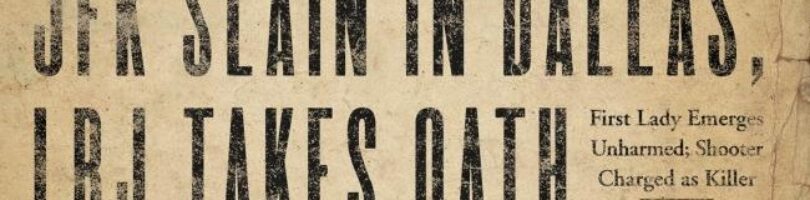

En cierto modo, todo esto aparece en 22/11/1963, la reciente novela de Stephen King (Plaza & Janés, 2012). Lo más llamativo de esta voluminosa novela ya aparece en la cubierta en la edición castellana: una portada de prensa anunciando el asesinato de John F. Kennedy en Dallas un 22 de noviembre de 1963. Pero si el lector mira la contracubierta observará otra portada de prensa, esta alternativa: JFK se ha salvado por los pelos del atentado de un loco solitario (Harvey Lee Oswald), así como la Primera Dama, Jackie Kennedy. El pasado que sucedió frente al nuevo presente (y futuro) que se abre. No es casual este juego de imágenes. ¿Es lo que sucede en la novela? A priori el lector podrá pensar que estamos ante otra novela (más) de viajes en el tiempo. La premisa no se sale demasiado de un guión ya habitual: al protagonista, Jake Epping, un azaroso profesor de instituto, se le ofrece la posibilidad de viajar a septiembre de 1958 (importa poco el método). Siempre el mismo día, al mismo lugar. Cuando regrese al presente/futuro, aparentemente nada habrá cambiado. Así se lo cuenta Al Templeton, el dueño del restaurante al que suele acudir con asiduidad y que le ha enseñado el portal hacia el pasado. Y le tienta con un proyecto: viajar al pasado, a ese día de septiembre de 1958, y tratar de evitar el asesinato de quien todavía no es presidente, ni siquiera candidato: el poco conocido senador por Massachussets, John Kennedy. ¿Por qué evitar el asesinato? Para Al, en su concepción de la historia reciente, todo empezó a fallar en Estados Unidos tras el asesinato de Kennedy, y salvar al presidente significaría evitar que el país se hunda en el fango de Vietnam, que Nixon llegue a ser presidente, que la cadena de acontecimientos se prolongue hasta llegar a los atentados islamistas del 11-S… sigan sumando. Jake accede, tras un par de tanteos, pero no tanto por lo que le pide Al, sino por algo más cercano para él como evitar que en 1958 un niño (futuro alumno suyo) viva la peor de las pesadillas en casa y quede marcado en su cuerpo para siempre. Pero lo que cambias en el pasado tiene consecuencia en el futuro (o el presente al que regresas), ¿recuerdas?

Para Stephen King el leitmotiv de esta ambiciosa novela no es tanto salvar la vida al presidente Kennedy como inducir al lector a reflexionar sobre múltiples aspectos. Para empezar, el peligro de la paradoja temporal, inherente a toda novela de ciencia-ficción que se precie; pero en el fondo se incide sobre quiénes somos, qué hacemos y qué consecuencias acarrean nuestros actos. Para llegar a esa escena que todos estaremos imaginando desde ya –¿qué hará Jake para interponerse en el propósito de Oswald de disparar sobre el coche del presidente desde el sexto piso del depósito de libros de texto en la Plaza Dealey de Dallas?–, King se toma su tiempo. A medida que iba leyendo la novela mis sensaciones eran que el texto tenía mucho relleno. El punto de partida, viajar a un día de septiembre de 1958 y vivir en el pasado a la espera de evitar el atentado, se deja en stand by cuando Jake se convierte en un profesor de secundaria en una ciudad cercana a Dallas y comienza a desarrollar una vida alternativa, como si en realidad él formara parte de esa época y no resultara ser alguien ajeno. Será el señor George Amberson, profesor de instituto, con la ventaja de conocer, al menos superficialmente el mundo al que ha viajado, con la posibilidad de anticiparse a los hechos o al lucrarse incluso de la situación; imaginad que viajáis a los días a los días anteriores al inicio de la Copa del Mundo de fútbol de Sudáfrica 2008… y que podéis apostar con conocimiento de causa y sacaros unos más que sustanciosos eurillos. Pero todo tiene sus riesgos, Jake/George lo sabe y Stephen King los dosifica. Un recién llegado que empieza a ganar mucho dinero, independientemente de si son los años cincuenta o la actualidad, llama la atención. Una persona que habla con un registro coloquial que no corresponde con la época en la que vive, despierta sospechas. Una persona que, cuando comienzas a escarbar (y la gente del pasado será quizá más ingenua, pero no es tonta), descubres que no existe…

Todos recordamos el estilo de Stephen King en novelas o relatos cortos luego llevadas a la gran pantalla: Cadena perpetua (Frank Darabont, 1994) o La milla verde (Frank Darabont, 1999), sin ir más lejos. Leyendo 22/11/63, el lector acude inmediatamente a ambos referentes cinematográficos. ¿Recordáis, por ejemplo, la historia de Brooks? ¿O la de Del y su ratón? La novela de King contiene y evoca muchas pequeñas historias. No es casual que ambas películas y esta novela se ubiquen en períodos complejos de la historia reciente norteamericana: la novela en cinco años, de 1958 a 1963; Cadena perpetua entre 1947 y mediados de los años sesenta. ¿Cómo enfoca King estos años? En una primera mirada/lectura, especialmente en la novela, hay una cierta nostalgia. Jake mismo observa el final de la década de los años cincuenta con una mirada idealizada (“qué buena era la comida entonces”), pero pronto cambia el chip. Los años cincuenta significaron los coletazos finales (¿muy finales?) de una pacata sociedad conservadora (¿recordáis la película Pleasantville de Gary Ross, 1998?), en la que una mujer divorciada debía mantener las formas cuando se relacionaba con un hombre soltero. Jake/George vive en primera persona los riesgos que conlleva actuar de una manera que pueda ser malinterpretada por los rígidos cánones sociales de una pequeña ciudad de Texas. Quizá al lector le sorprenda el tono que asume Stephen King en esta novela revisitando lo que serían los años de su infancia: una mirada nostálgica, sí, pero lúcida; y, lo que es más interesante, un estado de ánimo en el que el escritor se tiñe de romanticismo y una ilusión casi adolescente. El baile es una metáfora en la novela de ese estado de ánimo: Jake/George baila, se deja llevar por el swing, el bebop y el jazz, In the Mood de Glen Miller es la canción referente, “el baile es vida” se repite constantemente. Es evasión frente a los convencionalismos sociales y es un modo de pasar el tiempo mientras Jake/George espera para evitar aquello por lo que ha viajado al pasado: el asesinato de Kennedy.

Sorprenderá (quizá no tanto) a los lectores que en la cuestión del asesinato del presidente, King asuma la vieja teoría del loco solitario: para que la novela funcione, para que el propósito de Jake/George tenga éxito, Oswald debe ser el único magnicida. El autor no sólo insiste en la teoría oficial, confirmada por la Comisión Warren, de que Oswald fue el único tirador en la escena del crimen, y que posteriormente fue asesinado pro Jack Ruby en un particular ajuste de cuentas. Olvidémonos, pues, de la mafia, Castro, los cubanos anticastristas, los derechistas sureños o la conjura gubernamental desde el triángulo CIA-FBI-Ejército. Oswald es el loco solitario; y King insiste sobre todo en la demonización del personaje. No sólo el joven asesino era un desertor que estuvo viviendo un tiempo en la URSS, casándose incluso con una joven bielorrusa, sino que además queda claro en la novela que es un psicópata; no al estilo de un Aníbal Lector, pero sí un perturbado que busca fama y reconocimiento. King desarrolla con detalle los casi dos años antes del magnicidio, la estancia de Oswald y su esposa Marina en Dallas, el atentado fallido contra el general Walker, un derechista defenestrado por Kennedy, la relación de Oswald con George de Mohrenschildt, el camino hacia el magnicidio, etc. Personalmente, acepto que King asuma la teoría del loco solitario, pero quedan muchos flecos abiertos, que la amplísima literatura sobre el magnicidio han planteado (véase, entre lo más reciente y sólido, el libro de David Talbot, La conspiración: la historia secreta de John y Robert Kennedy, Barcelona, Crítica, 2008), y que King obvia. Pero, seamos justos, estamos ante una novela de (ciencia-)ficción y, con todas las dudas que se quiera, el planteamiento del autor funciona.

Y funciona de tal manera que, a pesar de algunas sensaciones de que el libro se ha engordado artificialmente, la novela te atrapa y te mantiene en vilo. Por el tema (los viajes en el tiempo), por la mirada a una época (con sus claroscuros), por el pulso narrativo de Stephen King con la pluma, por el ritmo y por un personaje como Jake Epping/George Amberson. ¿Conseguirá salvar al presidente? ¿Y qué implicaciones tendrá para el continuo espacio-tiempo? Lector, para responder a esas cuestiones sólo te queda hacer algo: leer esta novela. Y sacar tus propias conclusiones.

[tags]Stephen King, Kennedy[/tags]Ayuda a mantener Hislibris comprando 22/11/63 de Stephen King en La Casa del Libro.

lohengrin

Y dale molino… el primer libro de viajes en el tiempo es`El anacronópete`de Enrique Gaspar de 1887. No todo lo han inventado los inglesitos leñe.

Farsalia

Wells es todo un clásico… y lo clásico perdura.

Publio

Un libro que me atrae tanto por la época como por los viajes en el tiempo. Lo que no me ha quedado claro es si sólo existe un salto temporal hacia atrás o los flashbacks son constantes como sucede en El pasillo de la muerte.

Y muy buena reseña, Farsalia.

Publio

Y por cierto, que El primer relato conocido de viaje en el tiempo fue «El reloj que marchaba hacia atrás», de Edward Page Mitchell, escrito en 1881.

Trataba de recordarlo pero no había forma de que me viniera a la cabeza, deben ser los años que no perdonan…

Farsalia

Jejejeje, bueno, tampoco vamos a hacer una carrera a ver quien llega primero… :-P

endeavour

Gracias, lo tengo pendiente. Será por la influencia del cine yanki, el asesinato de Kennedy siempre me ha parecido un tema interesante.

un saludo.

Balbo

Me lo acabo de pillar. A ver que tal. Hace tiempo que no leo nada de King ;-)

Arturus

En mi opinión, la mejor novela de King de los últimos años, sin duda mejor que «Doctor Sueño», la esperada continuación de «El resplandor», y mucho mejor que «La cúpula». Los personajes están muy bien dibujados, como suele ser habitual en él, pero me gusta mucho más la atmósfera que recrea de los Estados Unidos de finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta, y consiguiendo algo más difícil aún: que el lector se crea ese Lee Oswald que nos presenta, hasta en sus detalles más íntimos, con sus paranoias y complejos de inferioridad, la enfermiza relación con su madre y la no menos tóxica relación que mantiene son su mujer, Marina. Y para quienes critican a King que sus historias de amor no le salen bien, para muestra la que mantienen a través del tiempo el protagonista, Jake Epping, y Sadie Dunhill, la bibliotecaria, entrañable y nada gazmoña. Así que, lo dicho, una gran novela.

Y buena reseña, por cierto, raro que no la haya visto antes.