EMPERADOR DE ROMA: GOBERNAR EL IMPERIO ROMANO – Mary Beard

Nota: esta reseña parte de la lectura del original, Emperor of Rome: Ruling the Ancient Roman World (Profile Books, 2023), así como la numeración de páginas.

Nota: esta reseña parte de la lectura del original, Emperor of Rome: Ruling the Ancient Roman World (Profile Books, 2023), así como la numeración de páginas.

No hace falta a estas alturas presentar a Mary Beard (n. 1955) y el tipo de monografías que sobre el mundo romano ha desarrollado a lo largo de su larga (cinco décadas) trayectoria académica. Esta obra se sitúa en un estadio intermedio entre sus libros más accesibles y populares, como SPQR: una historia de la antigua Roma y Pompeya. Historia y leyenda de una ciudad romana, y obras de enfoque más analítico (académico, diríamos), como El triunfo romano y Doce césares: la representación del poder desde el mundo antiguo a la actualidad, entre otras (como El arte clásico: de Grecia a Roma y El mundo clásico: una breve introducción, escritos con John Henderson). De hecho, es claramente una secuela de SPQR, pero no sigue una estructura cronológica, sino temática, por esferas en las que se desarrolla el poder de los emperadores, inspirada en el ya clásico libro de Fergus Millar, The Emperor in the Roman World (1977). De este modo, se trata de una obra que llega tanto al público que busca una lectura accesible sobre la historia romana como al lector más especializado y avezado en la materia (yo mismo), que halla en la exposición analítica de Beard aspectos de mayor calado. [Nota: en diciembre de 2022 apareció el volumen de Olivier Hekster, Caesar Rules: The Emperor in the Changing World (c. 50 BC – AD 565), publicado por Cambridge University Press; concebido para estudiantes de posgrado y expertos del ámbito académico, va más allá de la cronología del volumen de Beard y analiza el rol de los emperadores desde una perspectiva más “institucional”.]

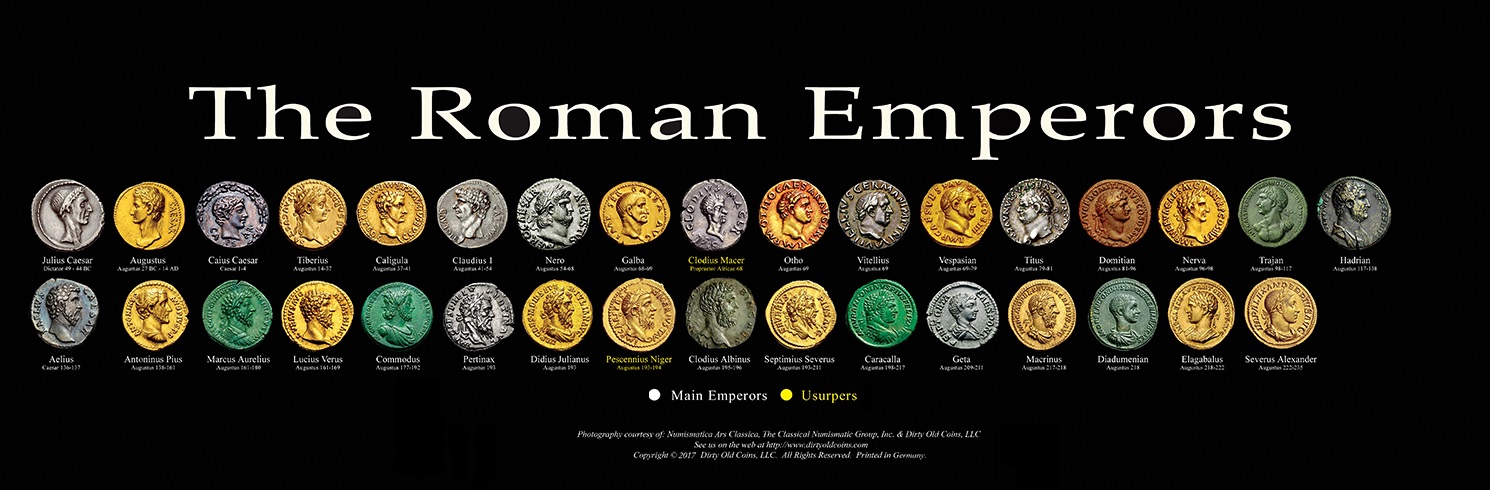

El volumen se estructura –tras una relación/breve presentación de los emperadores (28, más Gayo Julio César), una selección de mapas y planos urbanos, un prefacio de presentación y un prólogo (“Cena con Heliogábalo”)– en 10 capítulos y un epílogo (“El fin de una era”), a los que se añaden unos apéndices sobre nombres de los emperadores, una bibliografía comentada por capítulos y con lugares que visitar, y una cronología/lista de emperadores, además de un apartado, “Qué hay en un nombre”, que puede que incida sobre el significado de la palabra césar o prosopografía de los diversos emperadores (suposición).

En el prólogo, tras presentar el caso concreto de Heliogábalo en un banquete y la imagen que a menudo se tiene de los emperadores romanos, además de la cuestión de las fuentes y el marco cronológico del libro –grosso modo, unos 300 años, de César a Alejandro Severo–, se trazan las coordenadas básicas del libro: qué se va a encontrar el lector en un libro de estas características. Ya Beard deja claro cuál es su (o uno de sus) objetivo(s) en la elaboración de este volumen:

«estoy más interesada en ver más allá de la gran imagen de lo que la autocracia, y los autócratas, significaron en Roma, y en cuán parecidos eran estos gobernantes, no sólo cuán diferentes» (página 19, traducción propia; las cursivas son de la autora).

De hecho, como dice la autora al final de la misma página, el libro versa más sobre los emperadores como categoría, o el emperador, que, sobre los gobernantes individuales en carne y hueso, sus virtudes o defectos, pues sobre ellos como personas, o sobre la élite, ya se han escrito suficientes estudios y biografías. Por tanto, el lector se encontrará con qué era el emperador, qué significaba para los millones de habitantes del Imperio, qué podía hacer por ellos y cómo gobernaba para ellos. Citando a Beard, junto a la imagen imaginada de los emperadores por los romanos de la época,

«se exploran, ajustándose a la realidad, cuestiones sobre la vida diaria de estos gobernantes romanos, sobre los afilados bordes de la política y las exigencias de la seguridad militar, y la rutina, la tarea monótona de gobernar un vasto imperio, a menudo ensombrecida por el resplandor de todas esas vívidas anécdotas sobre la crueldad y el lujo. Reflexionaré sobre el papeleo y la administración, la cuadratura de las cuentas, las contrataciones y los despidos. ¿Hasta qué punto estaba el emperador involucrado en todo esto? ¿Cuál era su personal y la red de apoyo, de las esposas a los herederos, de los secretarios y contables a los cocineros y payasos? ¿Y qué pasaba si sólo tenía 14 años de edad?» [como Heliogábalo al llegar al trono] (traducción propia).

Los capítulos siguientes siguen una estructura temática; como sintetiza Beard al final del prólogo: «en los capítulos que siguen rastrearemos a los emperadores a través del intrigante mundo de la ficción y los hechos, de los comedores imperiales a las fronteras militares, de los informes de los médicos a su presentación en bromas, sátiras y sueños, de su mesa del despacho a sus últimas palabras» (traducción propia). De entrada, los capítulos 1 y 2 establecen unos principios básicos y tratan sobre los aspectos políticos de los emperadores a partir de lo que es el gobierno de una sola persona (la monarquía, vamos). Así, el primer capítulo (“Gobierno de un solo hombre: principios básicos”) traza el camino hacia el poder unipersonal en la historia romana, de la monarquía legendaria a César y Octaviano/Augusto pasando por la etapa republicana clásica y el origen del imperio; a qué nos referimos cuando hablamos de “emperadores” y las bases de su poder (político, militar, económico). Las Res Gestae de Augusto y el Panegírico a Trajano de Plinio sirven de particular hoja de ruta sobre estos aspectos, captando su evolución y la relación, en general convulsa, entre emperadores y senadores.

Los capítulos siguientes siguen una estructura temática; como sintetiza Beard al final del prólogo: «en los capítulos que siguen rastrearemos a los emperadores a través del intrigante mundo de la ficción y los hechos, de los comedores imperiales a las fronteras militares, de los informes de los médicos a su presentación en bromas, sátiras y sueños, de su mesa del despacho a sus últimas palabras» (traducción propia). De entrada, los capítulos 1 y 2 establecen unos principios básicos y tratan sobre los aspectos políticos de los emperadores a partir de lo que es el gobierno de una sola persona (la monarquía, vamos). Así, el primer capítulo (“Gobierno de un solo hombre: principios básicos”) traza el camino hacia el poder unipersonal en la historia romana, de la monarquía legendaria a César y Octaviano/Augusto pasando por la etapa republicana clásica y el origen del imperio; a qué nos referimos cuando hablamos de “emperadores” y las bases de su poder (político, militar, económico). Las Res Gestae de Augusto y el Panegírico a Trajano de Plinio sirven de particular hoja de ruta sobre estos aspectos, captando su evolución y la relación, en general convulsa, entre emperadores y senadores.

El segundo capítulo (“¿Quién es el siguiente? El arte de la sucesión”), por su parte, se centra en detalle en el gran problema político de los emperadores: la sucesión, en la que predomina la adopción más que la mera transmisión del poder de padres a hijos (esta segunda fórmula se produjo en contadas ocasiones: de Vespasiano a Tito y de Septimio Severo a Caracalla y Geta). Qué elementos garantizaban (si es que podía ser así) la sucesión del poder imperial, hasta qué punto esta era pacífica o forzada (la de Nerva por Trajano, por ejemplo), qué han escrito las fuentes y hasta qué punto son “veraces” los datos –y, por ende cuán fidedigna es la imagen que ha quedado sobre la transición de un emperador a otro– y cómo de fiables son también las posturas políticas de algunos personajes que han escrito sobre lo “malos” que eran algunos emperadores (Plinio el Joven, por ejemplo, en relación a su situación de “perseguido” por Domiciano).

El capítulo 3 (“Banquetes de poder”) nos traslada a un escenario de representación del poder imperial: el comedor y las comidas de los emperadores, tomando de fondo los banquetes de Domiciano. Quiénes podían ser invitados, qué riesgos corrían estos invitados –de ser aplastados por pétalos de flores con Heliogábalo a morir envenenados como Británico con Nerón, pasando por ágapes donde todo estaba pintado de negro, criados incluidos, con Domiciano (y el negro como metáfora de la muerte que podía causar este emperador)–, qué se comía (y en relación con la dieta del resto de la población romana, y que en muchas ocasiones tampoco difería tanto), qué lujos se estilaban los emperadores en grandes banquetes populares en el Coliseo u otras instalaciones –viene a decir Beard que, a tenor del número de comensales (millares) y de la rapidez con la que se les podría servir, en realidad más que banquetes serían degustaciones de tapas–, qué imagen sobre el poder representan los banquetes de Domiciano en el Palatino y de Adriano en su villa en Tívoli, pasando por los de Tiberio en la gruta de Sperlonga. En última instancia, el banquete no deja de ser una performance, en vivo y en directo, del poder (y los caprichos y sobriedades) de los emperadores ante familiares, colaboradores, enemigos e imitadores (como el Trimalción del Satiricón de Petronio).

El capítulo 4 (“¿Qué hay en un palacio?”) nos sitúa en el espacio físico y político de los palacios imperiales y su evolución desde las casas de los antiguos nobiles republicanos en la colina del Palatino (de la que deriva el vocablo), pasando por la Domus Aurea de Nerón, la ampliación del Palatino por Domiciano, los horti en Roma, que los emperadores “heredaron”, y las grandes villas suburbanas, como la de Adriano. Pero no sólo el palacio en sí, y las estancias lujosas y los corredores secretos, sino también qué dice todo ello del emperador y su poder (por ejemplo, los rituales de bienvenida y despedida de clientes e invitados).

Fuente (clicar en la imagen para aumentar; se ha adaptado para esta entrada).

Una vez analizado el espacio físico, el capítulo 5 (“Gente de palacio: el emperador en su corte”) pone el foco en los que trabajaban para el emperador en el palacio: su corte; y toma como ejemplo, a lo largo del capítulo, al liberto Tiberio Claudio Etrusco. Secretarios, contables, archiveros… que en general son libertos, por lo que el capítulo analiza en detalle esta figura social (y la esclavitud como uno de los pilares de la sociedad romana) y hasta qué punto acabaron por alcanzar un poder tal que incluso las fuentes (Suetonio y Tácito, por ejemplo, en relación con los julio-claudios, en particular Claudio) pintaron una imagen de los emperadores como “esclavos” de los libertos imperiales. Además de estos “funcionarios” que se encargaban de la “administración pública”, también se pone el foco en los múltiples servidores domésticos que trabajaban en el palacio: cocineros, probadores de la comida, mayordomos, médicos; y, por otro lado, en quienes también vivían con los emperadores: esposas y madres, amantes, y su lugar en la escenificación pública del poder imperial (“el lecho imperial”), así como la pugna por detentarlo.

El capítulo 6 (“En el trabajo”) se centra en el trabajo que supone “ser” emperador: leer y responder peticiones, escribir rescriptos, atender a las demandas de los gobernadores provinciales y comandantes de las legiones, etc. Hasta qué punto el emperador era el último responsable de todo lo que se administraba en el Imperio, con qué medios y personal contaba para asumir la tarea de gobernar, qué directrices daba y qué iniciativa esperaba que sus delegados en las provincias asumieran (caso de Plinio en Bitinia-Ponto, por ejemplo). Todo ello nos permite ver qué emperadores eran más trabajadores y quiénes holgazaneaban, o quiénes tenían un poco de todo; al mismo tiempo, qué decisiones se tomaban para homogeneizar el estatus cívico de los habitantes del Imperio –caso del discurso de Claudio en el Senado para defender la decisión de permitir que notables galos entren en esta cámara o el alcance real de la Constitutio Antoninana de Caracalla en 212 que otorgaba la ciudadanía a todos los hombres libres–, para recaudar más (o con mayor eficiencia) impuestos o para legislar en aspectos más triviales sobre qué se puede servir en una taberna.

El capítulo 7 (“¿Tiempo libre?”) trata sobre el “tiempo libre”, el otium –el tiempo que uno dispone para sí, liberado de las obligaciones del negotium– de los emperadores y su papel en la celebración de carreras de cuadrigas en el Circo Máximo o de combates gladiatorios en el Coliseo (y otros anfiteatros), así como las representaciones teatrales, que, de hecho, eran más numerosas que las otras dos formas de entretenimiento. Hasta qué punto el poder imperial se representaba en la presencia de los emperadores en estos ámbitos y qué riesgos a la propia imagen corrían los césares al actuar en/presidir estos espacios, como las fuentes han señalado al respecto de figuras como Calígula, Nerón y Cómodo.

El capítulo 8 (“Emperadores em el extranjero”) nos lleva a conocer el papel de los emperadores cuando están “fuera” de Roma, en las provincias, y que tiene tanto que ver con sus viajes de placer y turismo (Adriano es el caso más evidente del emperador viajero), como su administración del gobierno en las provincias (y el patronazgo de obras públicas o del suministro de alimentos) y, muy importante, el mando de los ejércitos, la conducción de las operaciones militares: de aquellos más competentes al respecto a los que, como Claudio, “conquistaron” Britania habiendo estado apenas unos días en el lugar. En última instancia queda el triunfo, la celebración de la victoria militar, que desde Augusto quedó reservado en exclusiva a los emperadores o miembros de la familia imperial (al respecto ha publicado Beard, como sabemos, un estudio sobre el triunfo); y también la imagen interesada del emperador entre los soldados, como “un compañero más”, y cómo se juega con esto a nivel propagandístico.

El capítulo 9 (“Cara a cara”) incide en la cuestión más personal de los emperadores: su aspecto físico, la imagen que se proyecta en las estatuas oficiales –y cómo estas ofrecen una representación interesada tanto en la capital como en las provincias, reutilizándose incluso las de aquellos emperadores que conviene olvidar: a fin de cuentas, una estatua sigue siendo una estatua, es cara y se puede reciclar cambiando la cabeza–, teniendo en cuenta además que muy pocos romanos, y menos aún en las provincias, “conocerían” personalmente al césar, lo verían cara a cara. La imagen que proyectan los emperadores (y las emperatrices) a través de retratos oficiales también tiene su reverso en cómo eran “representados” en las provincias, y cómo una cierta mercadotecnia surgía en estos lugares al margen de la “marca oficial” que se exportaba desde Roma.

El capítulo 10 (“Creo que me estoy convirtiendo en un dios”, citando una frase de Vespasiano a la hora de su muerte) versa sobre la divinización de los emperadores muertos: desde el ejemplo iniciado con Augusto a parodias como la Apocolocyntosis de Séneca sobre la “calabacificación” (en vez de apoteosis divina) de Claudio. Se tratan temas como los mausoleos de los emperadores y qué sucede con sus restos, incluso cuando mueren (muy) lejos de Roma, como Trajano, o hasta qué punto los romanos creían veramente en la deificación de sus emperadores. La parte final refiere las “últimas palabras” de diversos emperadores y cómo se han reflejado en las fuentes.

El epílogo (“El fin de una era”), en cierto modo, es una “justificación” de por qué el libro acaba con Alejandro Severo (asesinado junto a su madre en 235) y hasta qué punto los emperadores posteriores difieren en sus actitudes y en cómo se les ve/representa, en el contexto de la crisis militar del siglo III y del posterior “triunfo” del cristianismo como religión tolerada/oficial, respecto a los césares de los dos siglos y medio anteriores (de Augusto al fin de los Severos).

Lawrence Alma-Tadema, Las rosas de Heliogábalo (1888), colección privada. Fuente: Wikimedia Commons.

Sobre estudios y biografías de emperadores, el lector encontrará una buena selección en las librerías (y bibliotecas), pero sobre lo que significaba y suponía ser emperador romano, pues no tanto, y este volumen ahonda en ello. Como dice Beard en el prólogo, no es un libro que incida en la personalidad de cada emperador, el retrato de virtudes y defectos que habitualmente (ya desde su propia época) se asocia a cada uno de ellos (de Edo ya tenemos demasiados libros); tampoco tiene interés en poner el dedo en la llaga sobre sus crímenes y “perversiones” (¡gracias!), o en “rehabilitar” a algunos de ellos:

«Al trabajar sobre el Imperio romano durante ucho tiempo, he llegado a detestar cada vez más la autocracia como sistema político y a tener una mayor simpatía, no sólo por sus víctimas, sino por todo aquellos atrapados en ella, de abajo arriba: de algunos de los hombres y mujeres ordinarios que vivían a la sombra del emperador, los que estaban desconcertados ante el poder y la autocracia y los que trataban de hacer lo mejor para tirar adelante, a aquel (probablemente también ordinario) hombre sentado en el trono. Es fácil olvidar que también él, sin duda, estaría desconcertado ante cómo ser un autócrata y lo que significaba ser Emperador de Roma» (traducción propia, cursivas de la autora).

Como se deduce de todo esto, estamos ante un estudio que va (mucho) más allá de lo trillado, y eso es algo que siempre se agradece. Ya hay suficientes biografías (en el mejor de los casos) que tratan en detalle la vida y obra de muchos emperadores: cada mes llegan a las mesas de novedades; por ejemplo, la recentísima reedición de la biografía de Septimio Severo por Anthony Birley, en Gredos, que se unen a las que en tiempos recientes este sello ha reeditado sobre Adriano y Marco Aurelio; o la biografía de una figura tan manoseada como Calígula a cargo de Stephen Dando-Collins en La esfera de los libros en 2020 (en la misma editorial, mucho mejor la de José Manuel Roldán); también recientemente, contamos con la biografía/estudio del reinado de Valeriano y Galieno (253-268) por parte de José Antonio Magdalena Anda en El Emperador Galieno y la supervivencia del Imperio Romano (Signifer Libros, 2023), y que se une en este sello al estudio de otro emperador, esta vez “maldito”, a cargo de Pilar Fernández Uriel en Titus Flavius Domitianus: de Princeps a Dominus: un hito en la transformación del Principado (Signifer Libros, 2016); y apenas mencionando los volúmenes dedicados a Augusto por Patricia Southern, Anthony Everitt y Adrian Goldsworthy, o el estudio ya vetusto de Ronald Syme. Biografías que, con más o menor análisis, parten de la imagen que las fuentes han transmitido sobre estos (y otros) emperadores romanos. Pero que, solo parcialmente en el mejor de los casos, no atienden en detalle a los temas de fondo que Beard saca a la palestra con este libro: el ejercicio y, sobre todo, la representación del poder imperial, que en las artes a partir de Renacimiento la autora ha tratado en Doce césares.

Aquí se parte de las mismas fuentes que los biógrafos y se apunta a la propia performance de los emperadores romanos en su tiempo, lo que era ser emperador, qué deberes/obligaciones debía atender (o desatendía) y qué espacios/escenarios ocupaba/presidía en qué momentos concretos y con qué objetivos/presupuestos. Y esto es un aspecto que hace tiempo, aunque con otro enfoque (mucho más académico), trató, cono decíamos más arriba, Fergus Millar, de quien Beard se considera heredera en este libro. La autora británica sigue esa senda, presentada con su estilo habitual y no quedándose en la mera superficial, sino ahondando sobre lo que supone ser emperador en cada aspecto de su vida pública y privada.

En este sentido, deviene una obra original (si es que queda algo de original por hacer en ámbitos como el romano), sólida en su enfoque y análisis, y tremendamente amena, como ya es marca de la casa. Una obra nueva de Mary Beard siempre es un acontecimiento, siendo una figura icónica de los estudios romanos; trata sobre un escenario, el Imperio romano, y unos protagonistas, los emperadores, que son figuras con un enorme interés para lectores diversos; y más si se trata de aquellos más “conocidos” por sus crímenes y “vicios”, como Calígula, Nerón, Domiciano y Cómodo, o por su faceta más política/militar como Augusto, Vespasiano, Trajano, Cómodo, Marco Aurelio y Septimio Severo; pero sin olvidar la propia figura del emperador romano como cabeza de una estructura territorial, imperial, mediterránea y hasta “supranacional”, y de todo lo que tiene que ver con su auge al poder, el ejercicio del mismo, su muerte y la herencia del cargo.

Como suele decirse coloquialmente, de Mary Beard hasta los andares: sus libros siempre tienen algo que aportar, ya sean las obras de corte más académico como aquellas más “populares” y accesibles, y que también tienen un enorme trabajo entre bambalinas. Un estudio como este llegará lejos y además aporta análisis muy interesantes sobre la figura y el poder de los emperadores romanos. ¿Qué más queréis?

*******

Mary Beard, Emperador de Roma: gobernar el Imperio romano; traducción de Silvia Furió. Barcelona, Editorial Crítica, 2023, 592 páginas.

Pa la lista de navidad que va y a ver si cae.

Bien pensado…

Apuntado queda. Siendo de quien es, seguro que merece, tal como apunta uno de nuestros reseñadores de cabecera.

No lo dudes…

NI se me pasaría por la cabeza ;-)

Pues igual le hecho un ojo. Incluso los dos.

Y hasta cuatro (con gafas)…

Gracias por la reseña. Como siempre, extraordinaria. Me lo pediré para Reyes.

Aunque soy de la poco popular opinión de que «SPQR» es un libro algo sobrevalorado (sin desmerecerlo en absoluto), esta nueva obra parece ineludible para los buenos aficionados.

SPQR no es una obra sencilla, aunque lo parezca leyéndola. La buena divulgación no se escribe (ni se alcanza) cuando uno es joven, sino que es el resultado de décadas de trabajo constante sobre un tema, período, personaje o hecho; cuando uno ya es capaz de distinguir lo esencial. Leyendo este libro un lector avezado puede entrever el trabajo de Beard en esas décadas, los temas realmente importantes, las fuentes, la hoja de ruta bibliográfica, los años de picar en la mina. Se leen muchas tonterías alrededor de este libro, generalmente de quienes apenas han leído unos pocos libros sobre el mundo romano (y sobre lo mismo: guerras, legiones, conquistas, imperialismo) y esa es solo una cara (y mucho más diversa) del rompecabezas romano. Y los hay quienes apenas van más allá de haber visto los documentales de Beard y quedarse con la imagen de una señora algo estrambótica. Como suele pasar, apenas se profundiza en su obra anterior para poder llegar a comprender el camino hacia un libro como este; e incluso quedándose solo en este libro en concreto, muchas veces no se le valora como lo que es y aporta; y no es poco…

Lo empecé el domingo, y de momento, no defrauda. Al contrario.

Respecto a que «SPQR» me parece que está algo sobrevalorado me refiero a dos cosas: la primera a ciertas críticas o reseñas que lo han tildado como la obra más relevante sobre la materia que aborda, al menos de las escritas en los últimos años. Creo que tal afirmación es un clara exageración, y seguramente sea fruto de la presión y política comercial de las editoriales que han publicado la obra (de las más importantes del mercado). Por poner sólo un ejemplo, la primera obra de Osgood publicada por Desperta Ferro me parece netamente superior.

La segunda, y posiblemente consecuencia de la anterior, el éxito comercial creo que responde a estos factores editoriales y a la imagen que la autora se viene preocupando de proyectar. Algo que, al fin y al cabo, es propio de cualquier mercado, y el de los libros no es una excepción.

Dicho lo anterior, ojalá hubiera muchas más Beards. La buena divulgación ganaría muchos enteros.

Es que es una de las obras más relevantes sobre la materia que aborda. ¿LA más relevante? Esas hipérboles dicen más de quien las escribe que de la obra en sí, que no tiene la culpa de críticas y reseñas demasiado entusiastas y que muchas veces pecan de postureo. Pero, entrando de lleno en el libro y en lo que trata y ofrece, en su enfoque, desarrollo, planteamiento de una problemática y tratamiento de fuentes, y al margen del ruido mediático wye no debería preocuparnos a la hora de abordar y valorar una obra, ¿por qué te parece sobrevalorado? Tengo curiosidad…

El libro de Osgood es una fantástica síntesis, dirigida a un público concreto (universitario y posgraduado, pero también al lector interesado), mientras que el de Beard lleva al terreno de la (alta) divulgación temas que se han planteado durante décadas en el ámbito académico (al respecto es muy recomendable leer su anterior obra La herencia viva de los clásicos. Tradiciones, aventuras e innovaciones); con un marco cronológico mucho más acotado y con predominio de los hechos más políticos, mientras que la obra de Beard recorre un período mucho más amplio (de los orígenes míticos y el peso de las leyendas en el canon literario romano a la Constitutio Antoniana de Caracalla: casi un milenio), y con un enfoque más propio de la historia social. Es decir, dos magníficas obras, pero que strictu sensu no son comparables entre sí.

Más Beards no sé, pero enfoques como el suyo, sí, pero no está sola…

Buena reseña y mejor reflexión sobre la autora.

Me lo apunto

Gracias, gato.

Gracias. Hace un par de días lo comentaba en una conversación en FB:

«A Beard hay que ponerla siempre en su contexto, algo que a menudo no se hace, pues se mezclan sus diversas facetas sin ton ni son, como si todo fuera lo mismo a la vez: la investigadora académica, la divulgadora, la profesora, la columnista en TLS, la presentadora de documentales, la pizpireta señora de la chaqueta amarilla, el icono pop. Muchas veces se habla de sus libros sin distinguir unas obras más divulgativas de otras de perfil claramente académico, y se tiende a sobrevalorar/minusvalorar unas y otras sin criterio. Del mismo modo que una cosa es Pérez-Reverte el novelista (y tiene novelas… y novelas, por no mencionar sus obras de no ficción), el columnista, el tuitero, el personaje… Curioso que se haga con unos, pero con otros no.

A mi Beard me gusta, por su tono, por su divulgación y por lo entretenido de sus textos. ¿Se puede pedir más?

El viernes, 12 de noviembre, la Fundación Marcha organiza un diálogo en inglés (con subtítulos orientativos en español) con el historiador Jaime Alvar.

https://www.march.es/es/madrid/conferencia/mary-beard

Esperaremos al podcast…

Gracias Farsalia. ¿Que mas queremos? Mas libros……….de Mary Beard