MOBY DICK – Herman Melville

Publicada por Melville en 1851, el argumento de esta novela es actualmente archiconocido y ha sido llevado al cine en diferentes versiones, centrándose en su parte narrativa, que, como veremos, no es la única. Cuenta ésta la travesía del barco ballenero Pequod, comandado por el capitán Ahab, viejo marino obsesionado por la persecución de una gran ballena blanca, que se quedó con parte de su pierna, encarnando para él la idea del Mal. Considerada durante décadas como literatura juvenil, esta novela es de aventuras, sí, pero mucho más que eso (sin que ello suponga un demérito para el género), es una inmersión en la naturaleza humana, en la psicología obsesiva de un hombre, Ahab, que en su locura arrastra tras de sí a toda la tripulación; y asimismo es todo un compendio del mundo de los balleneros y la vida en la mar, incluyendo detalladas y extensas descripciones de la caza de las ballenas en el siglo XIX, los procesos de despiece y manipulación de todas las partes corporales de los grandes cetáceos y su aprovechamiento comercial, así como acerca de las costumbres de diversas especies, y muchos detalles sobre la vida marinera, que Melville había conocido en sus viajes juveniles.

Publicada por Melville en 1851, el argumento de esta novela es actualmente archiconocido y ha sido llevado al cine en diferentes versiones, centrándose en su parte narrativa, que, como veremos, no es la única. Cuenta ésta la travesía del barco ballenero Pequod, comandado por el capitán Ahab, viejo marino obsesionado por la persecución de una gran ballena blanca, que se quedó con parte de su pierna, encarnando para él la idea del Mal. Considerada durante décadas como literatura juvenil, esta novela es de aventuras, sí, pero mucho más que eso (sin que ello suponga un demérito para el género), es una inmersión en la naturaleza humana, en la psicología obsesiva de un hombre, Ahab, que en su locura arrastra tras de sí a toda la tripulación; y asimismo es todo un compendio del mundo de los balleneros y la vida en la mar, incluyendo detalladas y extensas descripciones de la caza de las ballenas en el siglo XIX, los procesos de despiece y manipulación de todas las partes corporales de los grandes cetáceos y su aprovechamiento comercial, así como acerca de las costumbres de diversas especies, y muchos detalles sobre la vida marinera, que Melville había conocido en sus viajes juveniles.

Obra plena de simbolismo, de referencias teológico-morales (el capítulo del Sermón es buen ejemplo de ello), psicológicas y sociales, tiene momentos verdaderamente épicos. Su comienzo (“Llamadme Ismael…”) es citado entre uno de los más conocidos de la literatura. Es una manera de decir al lector “vamos a convenir en que me llamo Ismael y os cuento una historia”, toda una puesta en escena. Ismael cederá la voz a otros o a un narrador indefinido en muchas ocasiones. Pero siempre se hablará del mar, de su ineludible atracción, de su misterio y peligros. “El mar es un caníbal universal; todas sus criaturas se cazan mutuamente y están en guerra perpetua desde el comienzo del mundo.” (cap. 58).

Ahora bien: es éste un texto complejo y denso, que como novela propiamente sólo desarrolla una parte del libro, e incluso algún que otro capítulo está redactado como pieza teatral, dramatizado, con acotaciones de espacio. En su conjunto, de los 136 capítulos muchos consisten en digresiones sobre diversos temas relacionados con las ballenas o con la navegación en un ballenero, a veces extremadamente específicos. Con la probable finalidad de ampliar el conocimiento del lector decimonónico sobre el tema y quizá también para enmarcarlo, incluye Melville una muy curiosa información (e interpretación) biológica, histórica, mitológica, así como datos sobre la caza de estos grandes animales marinos, los barcos balleneros, y todo el proceso de aprovechamiento de las distintas partes de las ballenas, (huesos, grasa, carne, esperma y ámbar gris) así como sus múltiples usos. Valora también Melville la caza ballenera en sí; y aunque no se manifieste contrario, sí muestra las contradicciones sociales que conlleva. “Pero allí no había compasión alguna. No importaban ni la vejez, ni su única aleta, ni su ceguera: la ballena tenía que morir asesinada para que se pudieran iluminar las alegres bodas y las fiestas humanas, y también las solemnes iglesias en las que se predica una y otra vez el mandamiento de no herir jamás a ninguna criatura viviente.” (cap. 81). Y del mismo modo, desarrolla algunas reflexiones personales donde compara las costumbres de las manadas de ballenas y sus miembros con las equivalentes humanas. Ensalza la vida de las ballenas y en cierto modo manifiesta un atisbo de piedad ante el acoso y necesario abatimiento por parte de los balleneros. Pero también les supone reacciones humanas como el odio, la venganza, la ferocidad y crueldad en el ataque. Todo ello en largas digresiones que pueblan los tiempos muertos mientras el Pequod se desliza dulcemente sobre las aguas.

Salvo el primer capítulo, que es una larga declaración de principios, hasta el veintitrés, la novela discurre con Ismael relatando en primera persona cómo entra en contacto con el mundo ballenero, conoce al extraordinario Queequeg, con el que sella una leal amistad, hasta la búsqueda de navío donde embarcarse, su acomodo en el Pequod, y éste levando anclas. Y ahí se introduce una primera cuña con dos capítulos de generalidades sobre los balleneros. Vuelve luego la narración presentando a los principales protagonistas de la narración: los tres oficiales (Starbuck, Stubb y Flask) los tres arponeros (Queequeg, Tashtego y Dagoo), y, finalmente, el capitán: Ahab. Más adelante vuelve a cortar con una larga y casi académica digresión sobre Cetología. Marca un hito importante el capítulo treinta y seis por su altísimo nivel dramático: en él Ahab, tras largo tiempo en su camarote sin mostrarse, surge en cubierta y desvela a la tripulación sus verdaderos objetivos: cazar a Moby Dick, enervando a la marinería hasta hacerles jurar fidelidad en la búsqueda de la ballena blanca. Siguen cuatro breves capítulos con forma dramatizada, teatral, donde se manifiestan las voces de los marineros, entusiasmados, enfebrecidos: “Yo, Ismael, formé parte de aquella tripulación, mis gritos se alzaron hasta el cielo junto a los del resto, mis juramentos se mezclaron con los suyos, y grité aún más fuerte, y sellé con más pasión que los otros mi juramento porque mi alma estaba llena de terror.”(cap. 41)

Más digresiones con las leyendas sobre Moby Dick, y los distintos casos históricos en los que una ballena acaba con un barco y su tripulación o parte de ella. Además de su propia experiencia personal como navegante, Melville/Ismael cita aquí el caso del ballenero Essex, de Nantucket, que en 1820 había sido atacado y hundido por un cachalote, y cuyo relato fue hecho por los supervivientes tras vagar por el Pacífico y ser rescatados tres meses más tarde. De hecho será la base para la novela y la película homónimas “En el corazón del mar” (2015).

Y ésta es la pauta del libro, la alternancia de relato y digresión, que frena el ritmo de la narración, lo ralentiza, sobre todo en su segundo tercio central, aunque luego despega hasta llegar a los capítulos finales, brillantes, terroríficos, conmovedores, cuando Ahab y sus arponeros se lanzan a una lucha de vida o muerte contra la gran ballena blanca. A lo largo de la narración habrá muchas aventuras: capturas de ballenas, fuertes tormentas, encuentros con otros balleneros, tensiones en la tripulación …todo trufado de capítulos no narrativos, o incluso narrativos de alguna otra historia ballenera completamente ajena a la presente. Desde otro punto de vista, con este modo de estructurar la obra quizá la intención de Melville fuera la de recrear el tempo pausado, lento, a veces desesperante de una larguísima navegación, donde podrían pasar meses sin avistar ballenas, e incluso sin entrever tierra, y desde luego, años sin volver a su país. Había que llenar los días y las noches, y aparte de sus faenas a bordo, la tripulación del Pequod contaba leyendas, imaginaba fantasías, creaba monstruos imaginarios o fantasmas, miedos y sospechas, siempre bajo la mirada perdida del viejo Ahab y el ruido de su pata ósea al pasear por cubierta.

En suma, el libro constituye todo un compendio casi enciclopédico, que si bien alcanza en algunos momentos cotas memorables de tensión y emoción, pierde mucha fuerza por estos continuos lapsos en los que el lector ve derivada su atención a temas que, aunque relacionados, le alejan del relato. Por eso es comprensible que en algunas ediciones más antiguas o en ediciones para jóvenes, se hayan omitido bastantes de esos capítulos. No es éste el caso, y la editorial ha optado por presentar la versión completa, con una Etimología (del término ballena) y Extractos (citas donde se habla de ballenas). Una opción respetable e incluso loable, porque así el lector conoce la obra original. Aunque considero que la traducción podría ser mejorable (y deberían de revisar una errata grave, pág.255). También es comprensible que en la época en que se publicó por primera vez, no fuera bien recibida e incluso rechazada por el público, no acostumbrado a esta mixtura de narrativa, ensayo, reflexión filosófica y psicológica. En la actualidad el lector ya está más acostumbrado a este tipo de obras que entrelazan ficción con no ficción, novela y reportaje, ensayo y acción novelada. Por ello, si el lector tiene paciencia, tiempo para dosificar los capítulos y además dispone de un buen atril para apoyar este volumen, disfrutará como con las grandes obras de la literatura universal, entre las que “Moby Dick” se ha ganado un lugar.

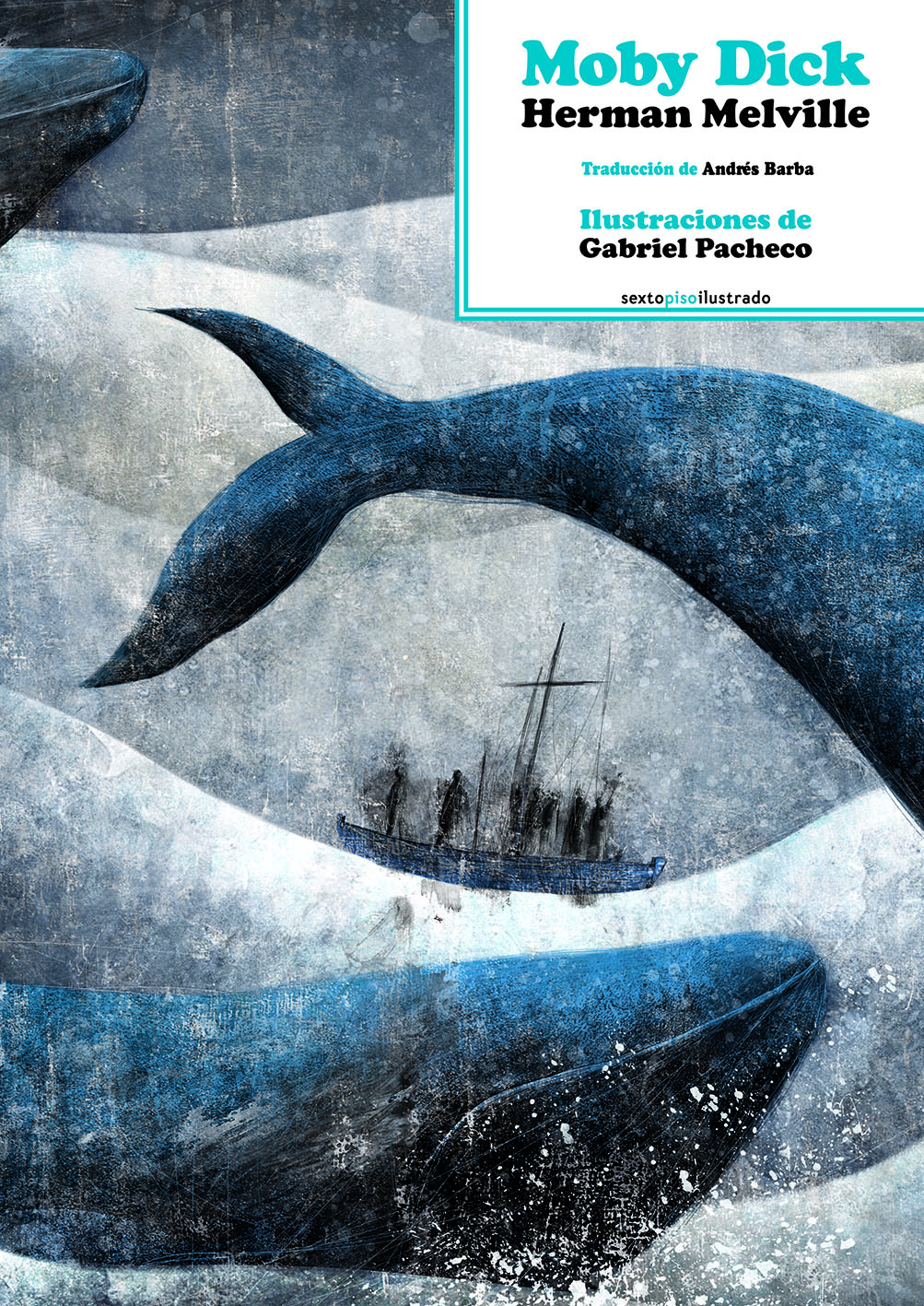

Las numerosas ilustraciones que acompañan el texto consiguen crear un clima onírico, inquietante, como lo hará en algunos momentos la novela. Imágenes fantasmagóricas, casi siempre nocturnas o crepusculares, donde a la magnificencia del velero se añade la de los monstruosos cetáceos, verdaderos gigantes del mar. Las enigmáticas y potentes figuras en cubierta, entre la niebla y la oscuridad, pintan un clima amenazador, con gestos hoscos, miradas hostiles, siempre en tonos pardos, grises con leves toques de rojizos o azules apagados, brumosos, salpicados siempre por el agua,…y las imágenes del barco y el mar, con la inmensa ballena atacando, asediando y venciendo. Todo conforma un espléndido acompañamiento de una de las grandes obras de la literatura, editada esta vez en todo su esplendor.

Luis Gabriel Pacheco Marcos (Ciudad de México, 1973) es un magnífico ilustrador cuya obra resulta muy atractiva y sugerente.

Herman Melville (Nueva York,1819–ib.,1891) fue una de las principales figuras de la historia de la literatura, que además de novela y cuento escribió ensayo y poesía.

Ayuda a mantener Hislibris comprando MOBY DICK de Herman Melville en La Casa del Libro.

Palabras mayores. Un clásico. Y muy bien reseñado, hay que decirlo.

Es curioso lo mucho que le costó abrirse camino a Moby Dick en la consideración de la crítica estadounidense. Tal cual dices, Ario, por largo tiempo fue encasillada –con un deje de menosprecio- en el ámbito de la literatura juvenil, y lo cierto es que fue en el Reino Unido donde tuvo una mejor recepción inicial, tanto del público como de la crítica especializada.

En E.E.U.U. los hay que siguen a la espera de la gran novela estadounidense, sin percatarse de que la tienen bajo sus narices. Novela de aventuras, novela sicológica, novela alegórica, epopeya: Moby Dick lo tiene de todo, hasta digresiones oceanográficas y zoológicas. (Éstas siempre me han parecido un estorbo, pero pase.)

Las ilustraciones de Pacheco son en verdad espléndidas. Es la edición de Sexto Piso, con traducción de Andrés Barba. Yo tengo un ejemplar de la edición conjunta de Sexto Piso y Hueders, una novísima editorial chilena que está marcando pauta por la calidad de su catálogo y de sus ediciones. La de Moby Dick es sencillamente preciosa.

Excelente iniciativa, Ario.

A propósito de ballenas y de Melville. Ario, ¿has leído la novela de Philbrick, En el corazón del mar? Está en el candelero, por la película.

Yo la tengo en la pila.

¡Una de mis novelas favoritas! Ya era hora de que apareciera en esta santa página. No ese solo una novela de aventuras, es también el reflejo de una época histórica, pues medio mundo vivía de los productos que destilaban las ballenas. El ambiente de los balleneros era riquisimo, no solo en Estados Unidos, sino también hay que recordar a los balleneros españoles en Terranova. Moby Dick es una novela que ha de ser leida por lo menos una vez cada año para apreciarla en su belleza absoluta. En eso los americanos nos aventajan pues es una de las lecturas obligatorias en los institutos y en la universidades. Un punto para ellos. Por lo demás, ¡enhorabuena por la reseña! ;-)

También la tengo yo.

Enorme reseña, Ario. Me encanta Moby Dick…

Excelente reseña, Ario. En efecto, todavía por muchos Moby Dick es tenida simplemente por una novela de aventuras sin advertir todo lo que encierran sus páginas. Con la variedad de nacionalidades de los marineros del Pequod Melville nos sugiere una representación de la humanidad, y, son múltiples sus temáticas como religión, filosofía, racismo…

Vaya… justo me acabo de regalar Moby Dick de editorial Sexto Piso de cumpleaños. Y pensaba reseñarla… Ni modo. Apenas voy por las primeras cien páginas, cuando Ismael llega a Nantucket. Hasta ahora vamos bien, me siento cómodo con el estilo y la narración. Le comentaba a mi hermana en la cena del fin de año que leyendo Moby Dick me siento como cuando jugábamos de pequeños con mi barco pirata de Play Móbil o como cuando, un poco después, jugábamos a una aventura gráfica en ordenador: Monkey Island. Claro que en ninguno de los dos casos cazábamos ballenas. Sería impensable en dos niños que lloraban cuando veían las moscas pegadas en las famosas tiras que los abuelos colgaban de la cocina… Una lectura obligada cargada de recuerdos y aventuras. Gracias Ariodante por traer a la ballena blanca a las páginas de Hislibris.

Vaya, veo que gusta el tema…jijiji! Pues sí, Rodri, «En el corazón del mar» lo tengo en la pila (virtual, porque me lo he comprado como ebook) pero ahora he cambiado de tercio.

Terminé a la vez «Hombres Buenos», de Don Arturo, (leí ambas en alternancia, cosa que no había hecho apenas, pero como una era papel y la otra digital, me tomé el empeño) con gran disfrute, y como aquí está reseñada ya y muy bien reseñada, mi reseña estará en mi blog para los que la quieran leer.

Ahora me acabo de terminar «Rasputín», de Henri Troyat, que me ha parecido una buena biografía. (Sigo tus sugerencias, Rodri!) No sé si la reseñaré o no…

Y he empezado una historia de la ropa interior femenina (jajajaja,¡en serio!) a la vez (me ha gustado eso de alternar lecturas) de «La voluntad de vivir», de don Vicente Blasco Ibáñez, libro que tenía a la espera y le deseaba echar el ojo hace tiempo. En fin…tendréis noticias mías…

Leí «Moby Dick» hace muchos años, en el colegio, en una edición abreviada de Anaya. Posteriormente compré la obra completa en la edición de Debate con unas interesantes ilustraciones de Rockwell Kent. Como anécdota, decir que el traductor de esta edición optó, incomprensiblemente, por iniciar el libro con «Pueden ustedes llamarme Ismael», craso error que, sin embargo, no empaña el resto de la traducción, muy correcta. Por lo demás, un clásico casi obligatorio que, como bien señalas, no es fácil de leer y tiene partes que resultan un tanto plomizas, aunque el resultado global es una novela como hay pocas.

Enhorabuena por la reseña.

Este año la leo!

Gracias Ariodante.

Por dar la nota discordante :) Fue uno de los pocos clásicos que se me quedó en el tintero durante mi juventud y adolescencia. Lo empecé varias veces en ediciones abreviadas y nunca conseguí acabarlo. El año pasado lo hice: un tostón insufrible, una decepción en cierto modo. Una lástima, porque el leiv motiv principal es antológico. Pero no ha sido una buena lectura para mí, en absoluto.

Como te he dicho en las redes sociales, Me ha parecido una reseña muy sincera y que comparto, sobre todo en el aspecto de que la novela tiene fragmentos que rompen la narrativa entorpeciendo su lectura. Buen libro, pero en mi opinión sobrevalorado.

Gracias, Iñigo. Yo creo que, más que sobrevalorado, el libro ha sido erróneamente clasificado. Cuando uno espera encontrar una novelita de aventuras juvenil y se encuentra este tocho, tiene un sobresalto…de ahí que sea necesario informar lo más adecuadamente posible sobre las grandes obras de la literatura. Olvidamos que en el siglo XIX los escritores se veían obligados a dar muchos detalles informativos, casi periodísticos, porque los lectores comunes tampoco tenían otras vías de información, sobre todo de lejanos países o mares, salvo acudir a bibliotecas. De ahí las largas parrafadas de Julio Verne, o Salgari, por ejemplo. No todos lo hacían, claro: Stevenson simplemente narraba, y dejaba a la imaginación del lector libertad de movimiento. Conrad tampoco se explayaba en esa parte, y quizás no tuvo el éxito que merecía porque a muchos les resultaba oscuro y poco informativo…nunca llueve a gusto de todos.

Bueno, en EEUU es lectura obligatoria… A mí no me lo parece. Se han escrito ríos de tinta sobre su envergadura, profundidad y mensaje casi mítico… Vale, que lo tiene, y que no debe ser visto como una aventura juvenil… La cuestión que no lo es, como bien dices. Aun así me resultó a tramos, algo pesado… Será su perfil enciclopédico…

Yo, al igual que Arturus, sólo la he leído en versión juvenil y hace muchos años. El tema del mar y sus monstruos, y la lucha del hombre contra ellos me llama y mucho, pero tengo un gran problema con los «clásicos» del siglo XIX: me parecen sobrevalorados, demasiado llenos de parrafadas aburridas. No pude ni pasar de la página 100 de «Los Miserables» y «Los tres mosqueteros» me parece entretenida y ya está. Sólo me gustan Verne y algunos escritores más aventureros como Walter Scott, Salgari, o los libros de Dick Turpin. Y son libros de infancia y juventud, los que he intentado leer de unos años para acá ya digo que no me han entrado. Y eso me mantiene alejado de Moby Dick, su tamaño asusta y no me refiero al de la ballena blanca. Lo más cerca que he estado de Melville en los últimos años es cuando he escuchado alguna canción de su nieto (el músico Moby XD). Me temo que seguiré sin atreverme a ir a cazar la ballena blanca, prefiero guardar el buen recuerdo que me dejó la edición juvenil hace ya tantos años.

Bueno, Vori… Me suena raro lo de considerar sobrevalorados los clásicos del siglo XIX. Según entiendo, es difícil exagerar la importancia de obras por definición ejemplares, obras miliares en un siglo que sentó la supremacía de la novela entre los géneros literarios. Los clásicos del siglo XIX son los referentes ineludibles de la modernidad literaria, y, ya que estamos, de la posmodernidad también. Sin el legado de los maestros decimonónicos no se entiende la trayectoria posterior de la literatura.

Otra cosa, claro, es que gusten o no, esos clásicos. Yo en general adoro los novelones y novelas del siglo XIX, como lector me formé sumiéndome en la plenitud y colorido de sus historias. Muy poco de lo que he leído después me ha provocado tanto placer, ni tanta conmoción -que también-.

… Será por eso que me gustan tanto obras como La montaña mágica, La marcha Radeztky y Vida y destino. Novelones cuyo riguroso clasicismo supone una buena dosis de anacronismo, sobre todo en el caso del de Grossman; pero compensado de sobra por su vitalidad y su poder de evocación (en todos los sentidos imaginables).

Lo que apunta Ario sobre la parsimonia descriptiva de la novela decimonónica es cierto. Hay que tener en cuenta que en aquella época los lectores no disponían de la abundancia en imágenes que disfrutamos hoy en día, y eran muchos los lectores que demandaban información: no olvidemos que la consolidación de los estratos medios y la alfabetización de los bajos multiplicó por mucho el público lector. Pero también está aquello otro de los ritmos de vida, más pausados en el siglo XIX que en los tiempos siguientes. Aparte que en aquel entonces los libros no tenían la competencia de la televisión, el cine, los videojuegos. O sea que la parsimonia de la literatura decimonónica respondía a una necesidad, pero también era su prerrogativa, un lujo en el que podía regodearse tranquilamente.

No menos importante: muchas de las novelas del siglo XIX se publicaban por entregas. Su alargamiento solía tener un sentido comercial.

No podría «vivir» como lector sin esas novelas del siglo XIX. Por supuesto, cada lector es un mundo y cada cual tiene sus libros de cabecera; pero en esas listas que tanto detesto (aunque no pueda liberarme de ellas), no podrían faltar obras de Victor Hugo, Dostoievski, Tolstói, Stendhal (a pesar del insufrible Fabrizio), Flaubert, Clarín, Dickens, Verne,… y Melville, cuyo libro que aquí se reseña. Para mí son la base (y mucho más) de la novela actual, de la literatura en general. Entiendo a quienes no han podido con Melville: es arduo por esas digresiones, pero no especialmente «difícil». Y comparto lo que comenta Rodrigo: en una época en el que la literatura no habìa sido desterrada por otros entretenimientos de masa, lo que se considera «excesos» o «engordes» informativos en algunas novelas (las descripciones en Guerra y paz, las alcantarillas en Los miserables, las digresiones sobre cachalotes en Moby Dick eran comunes y necesarias. Hoy en día las vemos en la novela histórica adocenada y nos parecen pesadas por un exceso de información que no necesitamos. También son novelas que requieren una cierta «madurez» lectora por parte del lector y algo de audacia: dejarse llevar, releerlas con el tiempo, disfrutarlas más si cabe. Y cada cual desarrolla esa madurez a su manera,l tiempo y ritmo. Y no considero esta novela como un libro «sobrevalorado»… y sí bastante novelucha que pràcticamente se vende a peso o llena listas de best-sellers.

Bienvenidas estas reseñas a Hislibris, bien por los clásicos, que siga así.

Te pillo todo lo que dices y lo comparto, excepto lo de la madurez, amigo Farsalia. Se puede ser un maduro lector, en el sentido amplio de la palabra y pensar que Moby Dick está sobrevalorada. Otra cosa son las distintas opiniones que podamos tener sobre uno u otro libro… Pero eso no tiene nada que ver con la madurez literaria o lo que quieras decir. Opino.

Lo dicho, es una opinión personal. Y que conste que he leído (o intentado leer) pocos. Supongo que no estará echa la miel para la boca del asno. :P

Opiono como tú Vorimir, como casi todo en la vida la literatura va evolucionando. Encuentro normal que te resulten infumables los autores que comentas. En el momento en que se escribieron eran necesarias esas parrafadas que comentas para poner en situación al lector, hoy dia hay muchos lectores que saben tanto o más que el novelista sobre el tema que está novelando y ni estos lectores ni casi ninguno necesita de dichas parrafadas por no llamar capítulos.

En Los miserables llegué al ecuador y ya no pude más, quizás si la hubiera leido siendo un adolescente la hubiera terminado, pero cuando intenté leerla hace unos 5 años no pude y ahora menos.

Voy a leer Moby Dick y de cabo a rabo, pero porque me lo he autoimpuesto como un ejercicio, aunque no tengo ninguna duda de que me quedaré estancando en los momentos farragosos que Ariodante comenta.

Tiglath, querido, la literatura es para disfrutarla y nunca para tomarla como una obligación. al menos como lector. Estoy segura, sin embargo, que te emocionarás cuando leas el discurso de Ahab y su arenga a la tripulación, cuando leas las emociones que causa el mar al narrador, y cuando los arponeros lanzan sus dardos a las ballenas en lucha a muerte. Disfrutarás y quizás luego olvidarás los ratos más lentos (pero creo que aun interesantes) de la historia de la caza de ballenas o cómo las despiezan para conseguir los productos necesarios.

Rodrigo, estoy completamente de acuerdo contigo en tu entrada, así como con Farsalia. Y si es por clásicos, yo intentaré manteneros al día, porque si algo me gusta leer y releer, son los clásicos. De hecho, me acabo de conseguir una novelita de Emilio Salgari sobre la caza de focas que no recuerdo haber leído y que me deparará dulces recuerdos de mi adolescencia.

Tienes razón Ariodante.

Lo que pasa es que lo mío con Moby Dick viene de largo, y tu reseña ha sido el empujón que necesitaba.

Soy deportista por lo tanto sufridor ;)

Cuando digo «madurez» como lector lo pongo entre comillas, Iñigo… y esas comillas significan algo. Hay novelas que se leen de muchas maneras y a diversas edades y momentos vitales. No es lo mismo leer Moby Dick (pñongase también cualquier otro novelón del siglo XIX) cuando no se es un lector habitual, cuando se ha leído poca novela decimonónjca y se sabe poco de ella o cuando se tienen veinte años, por poner tres ejemplos diferentes (y que se pueden cambiar por otros tantos). Cada lector, como decía, es un mundo, y alcanzar esa «madurez» (o tratar de hacerlo, que pienso que siempre es un work in progress), depende de sí mkismo… y de cada momento de su vida (lectora). No creo que un lector no esté hecho para una novela determinada, sino que quizá no llegó el momento de saborearla con una determinada «madurez» lectora. También puede suceder que una novela no te acabe de llegar o no te provoque demasiadas sensaciones. Lo dicho: cada lector es un mundo. Pero me parece que una cosa es eso y otra concluir que una novela (como Moby Dick) esté «sobrevalorada» (a menudo se abusa de este tipo de clichés).

Coincido con Farsalia en sus consideraciones. He leído algunas novelas clásicas varias veces en mi vida, en distintas edades, y os puedo asegurar que eran libros distintos. Mi percepción de los mismos textos ha sido por completo diferente. Leer Anna Karenina (por poner un ejemplo) cuando eres una jovencita que empieza a mirar la vida, es leer un libro muy distinto de cuando lo lees siendo casada y madre de un hijo. Empezar con Proust a los quince años puede ser terrible. Empezarlo a los cuarenta te descubre un mundo lleno de percepciones y emociones.

“La literatura va evolucionando”. Esta afirmación me genera resquemor.

Asociar la idea de evolución con la literatura es harto complicado, como sucede con el arte en general. Evolución implica desarrollo ascendente, superación de lo anterior. No creo que a nadie se le ocurra pensar que La Ilíada y La Odisea estén superadas, reducidas a obsolescencia por la literatura posterior… ¿Son mejores las grandes novelas del siglo XX que los clásicos decimonónicos del calibre de Los hermanos Karamázov, Guerra y paz, Los miserables y Moby Dick? De ninguna manera; por supuesto, no lo son porque se atengan más directamente a la narración en vez de concederse algunas pausas descriptivas o de otro tipo (excursos filosóficos, por ejemplo, o razonamientos moralizantes, bastante frecuentes en el siglo XIX).

Aquí parece necesario recordar que estamos hablando de clásicos, de obras que marcan pautas y señalan rumbos. Obras modélicas, por definición. Difícilmente quepa “sobrevalorarlas”.

Sí si pensamos que por ser clásicos ya van a gustar a todo el mundo. Que TIENEN que gustarte para ser un buen lector, una persona culta. No sé si me explico.

Me recuerda al chiste de:

-Mira, una piedra preciosa.

-Pero… si es un ladrillo.

-Pues a mí me gusta.

Está claro lo comentado que cada lector es un mundo y que cada libro tiene un tiempo (si es que lo tiene).

Maldita sea, tanta discusión que me están entrando ganas de leer Moby Dick y ver que pasa. XD

Ahí está pues, el punto de objetividad al que he tratado de referirme. Si es ladrillo no es piedra preciosa, objetivamente hablando. Y que gusten los ladrillos, esto ya es cosa de cada cual: depende de la subjetividad.

En mi intervención anterior lo dije: “Otra cosa es que nos gusten los clásicos, o no”. En lo que me concierne, no todos los clásicos me gustan por igual, y algunos me gustan muy poco, o nada.

Lo que he enfatizado es el valor intrínseco de las grandes novelas del siglo XIX, los clásicos de la narrativa moderna. Mal que mal, la condición de clásico no es arbitraria.

A propósito. Que me guste Moby Dick no significa que la juzgue perfecta o inmejorable. Al contrario, me parece bastante imperfecta, sobre todo por sus digresiones, que interrumpen la continuidad de la narración. Y pasando a lo general: la verdad es que no creo que exista la novela perfecta. Siempre se le podrá encontrar alguna deficiencia incluso a la más redondita… o a la más «clásica».

«También puede suceder que una novela no te acabe de llegar o no te provoque demasiadas sensaciones.» Ahí le has dado Farsalia. Leí Moby Dick hace dos años. Entre mis lecturas favoritas están Guerra y Paz, Los tres mosqueteros, mucho de Conrad, más de Stevenson y algo de Dostoiewski y adoro a Pío Baroja… Todos del XIX. Todas ellas las he disfrutado mucho. No he sentido lo mismo por Moby Dick, que le vamos a hacer.

Perdón, me he dejado otros que he leído y me han encantado: Blasco Ibáñez, Rosalía Castro, Perez Galdos, Víctor Hugo, especialmente Notre Dame de París, algo de Chejov, y mucho de Kipling… madurez dices? No será gusto o disfrute con unas lecturas y otras no? Insisto, cuestión de gusto, aunque sean clásicos.

Gustándote Conrad, no hay más que decir. ;-)

Baroja es una de mis grandes deudas. Sólo he leído dos de sus novelas, muy poco para autor tan reputado.

Es que sobre gustos no hay nada escrito. Insisto que creo que Moby Dick es un buen libro, como ya dije… pero…

Don Pío es mi debilidad, pero se dé mucha gente que no puede con los escritores de la Generación del 98. De todo hay.

«No será gusto o disfrute con unas lecturas y otras no?», dices, Iñigo. Pero eso son gustos y sobre gustos no entro (cada cual tiene el suyo). Pero un clásico va más allá de que a uno le haya gustado o no. Viendo las cosas desde otro plano, si fuera por disgustos El Quijote lo consideraría una novela sobrevaloradísima… pero estaremos de acuerdo en que no es así (no puede serlo). O La montaña mágica, que en su momento me pareció una novela bastante pesadita de leer… pero no por ello dejo de considerarla una gran novela (solamente que en su momento su lectura me resultó ardua… ¿pero ahora? Quizá ahora la lea de otra manera, con otros ojos, con una «madurez» lectora que antes no tenía; a eso me refiero con la «madurez»). Sucede lo mismo con muchísimos clásicos… que no son clásicos porque sí, solamente porque estemos empleando esta palabra. O porque simplemente nos hayan gustado. Un clásico trasciende los gustos… y los disgustos.

A eso iba, precisamente. A que en la condición de clásico hay un punto de objetividad que trasciende los gustos y las apreciaciones personales.

Muy buen comentario.

Clásicos lo serán siempre, faltaba más. Es un tema de subjetividad u objetividad, efectivamente. En eso estoy de acuerdo.

Pues ya sabes Vori, ¡a por la ballena! ¡Por allí resopla! Te hago un resumen introductorio: Va de una Ballena, un capitan obsesionado con la idea del Mal, un arponero tatuado, y uno que se llama Ismael, que cuando se aburre tiene ganas de tirarles al suelo los sombreros a la gente… incluso hay una referencia a Moby Dick en la última temporada de Futurama ;-)

¡¡Hola a todos!! Cómo disfruto con vuestros debates!! ;-))

Ariodante, muchas felicidades por la reseña! Con ella me has animado a que me acerque a este clásico al que siempre he mirado de reojo porque me daba mucho respeto. Lo pongo en la lista! ;-)) Mi pregunta es la siguiente, ¿hay alguna edición que sea más recomendable que otras? Respecto a la traducción sobretodo, porque si algo me ha marcado en el camino de la lectura de los clásicos es la traducción. Marca la diferencia entre leerlo y almacenarlo en mi biblioteca de vida o enviarlo a aquella galaxia muy, muy lejana!!

Luego vuelvo por aquí, sólo decir que estoy de acuerdo con todos!! Luego me explico.

Un saludillo

CalpurniaT

En fin, y lo que he dicho lo dice uno cuya novela favorita y más leída es «El Señor de los anillos». Supongo que me pasó lo mismo que a vosotros con los clásicos decimonónicos, la leí con 17 años y me absorbió, era mi momento y mi novela. Y bien que he escuchado mucha gente decir que si es pesada, que si no la han podido terminar, que si está sobrevalorada… Me he acordado y ahora sé como os sentís. XD

Estoy de acuerdo con muchas de las opiniones vertidas en este interesante debate. Por mi parte no concibo mi vida lectora sin los clásicos decimonónicos aunque está claro que no todos me gustan por igual e incluso alguno no me gusta en absoluto pero una cosa está clara que muchas veces el momento de leerlos, es decir, los años, la experiencia lectora, cambian nuestra opinión sobre determinados libros.

Calpurnia, yo no te puedo contestar respecto a la mejor traducción, porque solo he leído esta y la de mis años mozos, que no recuerdo en absoluto. Lo que sí te puedo decir es que esta edición no es perfecta, en mi opinión. Simplemente te bajas una versión original en inglés ( si conoces el idioma) y cuando tengas dudas, compara. Es lo que hice yo. Porque hay un párrafo en el que hay una errata descomunal, de la cual ya he advertido a la editorial por si pueden hacer algo. En general, no es mala la traducción, pero podría ser mejor. Eso sí, la edición de Sexto Piso con las ilustraciones es francamente deliciosa. Además, lleva todos los apéndices originales, y eso es importante. No todas las ediciones los llevan.

Los libros están hechos para un momento y público determinados, y leerlos fuera de ese contexto puede producir problemas. Hay libros que soportan mejor el paso del tiempo, otros no. Y hay lectores para todos los gustos. A mí el Quijote me parecerá siempre un coñazo, pero literariamente hablando hay que reconocer su maestría. Lo que debe hacerse, y más conforme pasan los años y mengua nuestro tiempo, es no perder un minuto en leer lo que no nos gusta o pensamos que no nos va a gustar, sea clásico o no. Y para eso hay que ojear los libros antes de comprarlos (o leerlos) y ver si se adaptan a nuestra formación, paciencia y expectativas. Si no, preferible ver GH Vip que andar sufriendo innecesariamente.

Ahí te sigo, Vorimir. Con lo mucho que me gusta El Señor de los Anillos, se me hace muy cuesta arriba entender a los que la encuentran indigerible o plomiza. Pesada. (¿Pesada? No, no me entra en la mollera.)

Del intercambio de opiniones parece quedar claro que no es cosa de confundir los planos a la hora de valorar los libros. El año pasado tuve la oportunidad de verificarlo al tentar una relectura de Memorias de Adriano. Abandoné a la mitad de la novela, más o menos; pude disfrutar de la primera parte pero luego se me fue haciendo un tormento. Entreveo lo que la obra tiene de meritorio, sus diversos puntos fuertes, y comprendo que se la pondere tan por lo alto, pero sencillamente no puedo con su estilo, ni me motiva mayormente el tema. Una lástima, porque barrunto que me pierdo algo muy valioso.

No eres el primer caso que conozco referido a Las memorias de Adriano. Si no se disfruta, aunque se intuya calidad, no hay manera. Estas cosas nos pasan a todos los lectores. Mejor pasar página y no pasa nada. Cambiar de lectura que seguro esperan muchos más a ser leídos. Te lo dice un enamorado de esta novela de Yournacer. La he leído un par de veces.

Por cierto tengo un gran recuerdo de ESDLA pero no sé si sería capaz de leerlo ahora ;-)

Yo estoy con ESDLA desde hace unas semanas, será la cuarta o quinta vez que la leo… ;-) Coincido con Vori, es MI novela y tampoco entiendo a quienes la encuentran pesada o difícil de leer, en fin…

ESDLA lo he leído dos veces, completo, con los Apéndices, el Hobbit y el Silmarilion. Sin embargo, no he podido nunca con algunas obras, mismamente el Ulysses de Joyce. Con el Cuarteto de Alejandría tuve un mal encuentro, pero luego me puse en serio a leer y lo acabé entusiasmada, seguí con el Quinteto de Avignon…ahora no sé si sería capaz de volverlos a leer. Hay tanto que aún no he leído que me planteo muy seriamente cada relectura.

Yo en cambio disfruté mucho con el Ulysses de Joyce (la edición de Cátedra), especialmente con esa parte central en que la narración pasa a ser teatro para volver después al monólogo. Supongo que le cogí el puntillo que no le cogí a otras novelas.

Yo siempre he pensado que la etiqueta de «clásico» es aquella que el lector le pone a un libro. Me explico: un libro, el que sea, da igual en que siglo esté escrito, se convierte automáticamente en clásico para un lector dependiendo del cariño y enamoramiento que tenga éste con respecto al libro leido.

No estoy de acuerdo, Balbo. Clasico es un concepto más general y más objetivo. No lo pone cada lector. Una obra se convierte en clásica por incluir valores universales y reconocidos a través del tiempo.

Es que de hecho no funciona así, librar el concepto de clásico al arbitrio de cada cual. O cualquier concepto, como cualquier palabra. De lo contrario, los diccionarios de la lengua no tendrían razón de ser. Y no habría modo de entendernos los unos a los otros, pues fallarían las bases comunes de comunicación.

El concepto de clásico apunta al estatus de excepción que adquiere una obra en su ámbito, siempre desde una perspectiva histórica. Lo clásico es esencialmente lo sobresaliente y lo ejemplar, y como tal se decanta con el tiempo. Como apunta Ariodante, la etiqueta de clásico no la pone cada lector. Es la posteridad la que se encarga de consagrar a los clásicos, conforme ciertas obras dejen huella en la historia de la literatura. (O de la música, de la pintura, o el área que corresponda.)

Cieeeeloooos! … hemos acabado en una discusión filosófica, nada menos que el tema de los conceptos universales, planteado ya por Guillermo de Occam, el de la navaja nómina lista, si no me falla la memoria….Rodrigo, has situado perfectamente la cuestión. El tiempo, la posteridad, es el factor que canaliza una obra y la convierte en clásica. Shakespeare, en su época, era otro dramaturgo más, entre la barahúnda isabelina. Y Cervantes, un oscuro escribidor….

Aprovecho la ocasión para subrayar, con Occcam, que habría que recortar significados a la palabra «clásicos». Porque hoy en día se habla de tanto de los clásicos, y se engloban dentro de su significado tantas obras que uno ya no sabe. Hay una sección de cine clásico en las videotecas, y por cine clásico se entiende «cine antiguo» ( blanco y negro, mudo, o con un color primitivo, años cincuenta, …y ahí entra todo, bueno o malo). La sección de » clásicos» en una librería suele corresponder a los grecorromanos…a todos. Y sin embargo, cuando decimos «este libro (o esta peli o este cuadro) es un clásico», lo que queremos decir es que pertenece al Gran Arte, al Arte con mayúsculas, a la Gran Literatura, al Gran Cine. Claro que hay quien piensa que esa literatura con mayúsculas no existe, o lo que es lo mismo, que todo es Gran Literatura. Yo no lo creo, es más, yo no pienso así. Los valores universales existen…(volvemos a Occam) aunque sea en la mente de las personas. Eppur si muove!

Donde dice nómina lista léase nominalista…ay, Occam! De mis entretelas!

Np hablo de clasificación de clasico general sino interno o subjetiva. Un ejemplo: Poniendo un libro cualquiera, no sé «Ulises» de Joyce. Estamos todos de acuerdo en que está clasificado como clásico, con clase como dirían romanos. Pues bien imaginate que a un lector no le gusta (que aunque parezca mentira suele pasar). Para él, de manera «interna», no es un clásico aunque esté catalogado como tal. Pero en cambio le encanta, «Matilda» de Roald Dahl. Para él, por tanto, la cualidad de clásico se aplicaría a su libro, más que al otro anterior. Es decir yo creo que existen dos tipos de clasificaciones de clásico: el general asignado por la crítica literaria, el tiempo, y los expertos en el tema; y despues el asignado de manera «subjetiva» por el propio lector, aunque los expertos en catalogación se lleven las manos a la cabeza. Y por cierto sí me he leido Moby Dick y el Ulises y sí me parecen dos clasicazos.

Espero haberme explicado. Como diría Gorucho Marx: «Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros.»

Pues Balbo, ve a por esos otros principios, porque estos que expones no me convencen. Uno puede estar en contra de clasificaciones, lo cual es muy lícito, lo que no se puede es convertir un principio general ( una categoría) en una opinión personal. Si a mí me gusta, es un clásico, y si no me gusta, no lo es. Yo no he leído La Divina Comedia, lo reconozco, pero coincido en convenir que es un clásico, por las referencias que tengo de ella, por poner un ejemplo. O aceptamos que hay una diferencia universal, general, unos valores universales, o no los aceptamos. ( lo cual no significa que no existan, simplemente que nos convertimos en avestruz…) a veces por no tener claro un tema, nos refugiamos en que » es mi opinión» , pero no podemos vivir en sociedad aplicando solo nuestras opiniones…o seremos una isla. Creo que ante la duda, lo mejor es abstenerse de opinar. A mí me gustaban los libros de Enid Blyton en mi infancia, y no por ese feliz recuerdo votaría para que se calificase de «clásica»,¡ el cielo me libre!

No, si yo no tengo que convencerte de nada, Ariodante. Faltaría plus.

Pues claro que coincidimos en que existen clásicos, listas de clásicos y demas… yo solo apelo a que la asignación de «clasico» no ha de ser una losa en un libro. Es como si fuera un circulo: Todo él sería la clasificación de clásico universal, y en el corazoncito del circulo se encontrara la clasificación de clásico personal. ¡Pues claro que no se pueden tirar abajo la clasificación de clásico! En eso coincidimos plenamente.Pero también hay que tener en cuenta que para unos lo es y para otros no. Más o menos, en este campo, pensamos igual pero diferimos en la subjetividad del lector y en la validez y aplicación de opioniones personales que este tiene.

¡Qué gusto, hacía tiempo que no teniamos un dialogo sobre grandes temas literarios, como aquellos en que discutiamos con respecto a la literatura histórica y sus fronteras! ;-)

Ah, y dos cosas: una, que debes leer la Divina Comedia; y dos que Blyton está considerada como «clásica» dentro de la literatura juvenil… aunque yo era más de los Hollyster, jejeje.

Jajaja! Bravo, Balbo. Sí, quizás me anime a leer La Divina Comedia en la edición ilustrada de Barceló, que la tengo en casa, esperando…

Balbo, estoy with you.

Es más te diría que te has salido.

Vuelvo al ejemplo del Quijote. Podrá gustar más o menos, a unos les parecerá la repanocha y a otros un tostón. Pero lo que a cada cual le parezca no convierte algo en categórico, en universal, en «clásico» per se. Un lector puede tener sus libros preferidos, pero eso no significa que sean «clásicos» ni se les dé ese estatus sólo porque uno así lo decida; y otro puede no haber leído libros «clásicos» o no gustarles, pero ello no devalúa su relevancia, su consideración como libros que trascienden lo que uno pueda pensar de ellos. Si fuera por nuestra subjetividad, el mundo literario estaría plagado de «clásicos» u «obras maestras»; es más, habría tantos y se utilizaría con tanto exceso esta etiqueta que al final todos los libros sería un «clásico», la palabra perdería su significado, su valor. Hoy en día se abusa demasiado de lo subjetivo para calificar lo excepcional… o para reducir a la categoría de ínfimo cualquier cosa que no nos haya gustado; y sólo porque nos dejamos llevar por nuestra subjetividad. Podemos intuir que un libro (o una película, o un disco) se convertirá en un «clásico» en el futuro, pero al referirnos a «clásicos» lo hacemos respecto a obras anteriores a nosotros, que han pasado de generación a generación, que se han convertido en obras de referencia (aunque luego el paso del tiempo juegue en su contra en cuanto a la calidad; a fin de cuentas, la literatura también «madura»).

La etiqueta de «clásico» en un libro no supone una losa per se: es la constatación de que se ha convertido en algo perenne, que ha trascendido su propia época y se ha convertido en un bien de valor universal. Luego ya cada uno tendrá sus filias y fobias, pero eso no le resta un ápice de «clasicismo» a un libro. Las opiniones son personales, los «clásicos» son universales.

Farsalia, suscribo todo lo que dices. La palabra clásico tiene demasiados significados y quizá a veces hay que redefinir las cosas. Pero la idea más importante es: un clásico es algo objetivo, universal. No lo decidimos nosotros. Nosotros decidimos si nos gusta o no, y estamos en nuestro derecho de rechazarlo, ignorarlo o incluso rebelarnos contra él. Pero probablemente seguirá siéndolo hagamos lo que hagamos.

Rediantre, Balbo. Nuestra lengua dispone de suficientes vocablos para designar los libros que más nos han gustado, los que más íntimamente nos han tocado. ¿No basta con llamarlos nuestros favoritos, los preferidos o predilectos de cada cual? No sé a qué viene tu empeño en estirar tanto el concepto de lo clásico, en añadirle una acepción a las que ya tiene. ¿No es mejor atenernos a un cierto rigor en el uso de las palabras, emplearlas de modo que podamos comunicarnos efectivamente, minimizando el riesgo de confusión?

Una cosa son los matices y las aristas que podamos hallar en determinados conceptos y otra muy distinta es darles la vuelta de manera antojadiza, al extremo de diluirlos o de distorsionarlos hasta volverlos irreconocibles. Irreconocibles y contraproducentes a efectos de comunicación. En mi opinión, contertulio, esto es lo que implica tu extraña postura.

Uno puede muy bien llamar a sus favoritos sus “clásicos personales”, pero en el entendido de que el término no pasa de ser un juego, una metáfora quizás, pero nunca un concepto cabal. Es de principio que la idea de lo clásico remite a ciertos parámetros de objetividad que están por fuera de los gustos personales, que se distinguen de la subjetividad. Cuestión de rigor conceptual.

Coincido con vosotros en un 90%, aunque me quedo con mi poso de subjetividad literaria. Por cierto os recomiendo el libro «Por qué hay que leera los clásicos» de Italo Calvino.

Un abrazote :-)

Grande Hislibris que nos da oportunidad de hablar y debatir sobre lo divino y humano en la literatura. Los clásicos siempre serán los clásicos y eso es indiscutible. Pero, coincido con algunos compañeros, que además de esa premisa, está el gusto lector de cada uno. Sin discutir ni poner en tela de juicio el asunto de los clásicos, si que me atrevo a comentar, que los que aquí plasmamos nuestras opiniones y reseñas, jugamos también con el subjetivismo de nuestras opiniones. Se da por hecho que algunos de los libros comentados, como el de esta reseña de Ario, son clásicos. Su definición y situación la han explicado muy bien Rodrigo, Farsalia y Ariodante. Pero además, creo que el hecho de pasarnos por aquí y mostrar nuestra opinión sobre nuestras lecturas, da derecho a expresar nuestra opinión subjetiva. Tan fácil como decir si gustan, aburren, hacen disfrutar o simplemente no se es capaz de acabar el libro. Bien es verdad que en nuestro afán por participar, muchas veces nos dejamos llevar por la pasión, el gusto y nuestras más sinceras sensaciones. Pues, bueno es leernos, comentarnos y como no opinar sobre nuestra gran pasión, la lectura y la historia. Esto genera vida, juego y pasión a la Papri… Que sea por muchos años gente… y a opinar, subjetivamente u objetivamente, qué eso da igual, siempre con respeto y muchas ganar de intercambiar ideas.

Si ya se veía venir en la reseña de «La vuelta al mundo en ochenta días» de Verne por Farsalia y, previamente, en la de «Oliver Twist» de Dickens por Publio que los clásicos reclamaban su espacio hislibreño. ;-))

Como os decía más arriba, nos gusta más un debate que una tapa de bravas!! Y es lógico que los clásicos induzcan a ello porque generan emociones encontradas. Por un lado tenemos el concepto objetivo de clásico, que reúne una serie de características por las que esos libros pasan a la posteridad, me explico, son libros que se escribieron en una época ( hablando de los del siglo XIX) en los que existían lámparas de gas y velas y quinqués y que sin embargo empatizan con lectores tanto de su propia época como con lectores de nuestra propia época tan tecnológica ella. Eso quiere decir que esos libros presentan unas características muy especiales que nos hacen denominarlos como » clásicos». Los lectores somos capaces de percibir y apreciar esas características tanto en la construcción de la historia, en los personajes, en la trama, en la psicología , somos capaces de percibir la capacidad del propio libro de emocionarnos.

Y aquí aparece el otro lado, la contradicción en el lector, la emoción encontrada. ¿Qué pasa en nuestro interior cuando un » clásico» no nos emociona, no nos llega? ¿No es un clásico, no somos buenos lectores? ( aquí entiendo lo que quieren expresar Vorimir y Balbo) pues en mi opinión, lo que pasa es únicamente eso, que no nos emociona y por ello no nos gusta, y eso nos lleva a una subcategoría del propio libro que sería subjetiva, se convierte en favorito o no de nuestra biblioteca, y en esa subcategoría si entraría nuestra opinión porque no sería un hecho, sería una apreciación . ¿Eso quiere decir que ese mismo libro no puede llegarnos en otro momento? No, claro que no, y aquí entraría la » madurez lectora» que indica Farsalia, pienso que cada libro tiene su momento en la vida del lector. Un ejemplo que habéis citado, ESDLA, clásico de la fantasía, intenté leerlo a los 14 tras leer «El Hobbit», fui incapaz, lo retomé dos años después y hasta que muera lo reeleré. En el primer momento no me gustó porque no pude con él, sin embargo era ya un clásico ;-)). Y otro ejemplo, » Cien años de soledad», no pude con él, era capaz de apreciar su excepcionalidad pero no me llegó como lectora, lo dejé para esperar a un momento mejor.

Por eso es que como lectores seguimos un camino en el que las lecturas nos van llevando a otras lecturas, y a eso es lo que veo yo como » una evolución en la madurez lectora». Por eso la categoría de clásico no cambia con el tiempo, si lo es lo es, pero la subcategoría de favorito o no sí varía con nuestra madurez lectora, porque nuestros gustos van amoldándose a nuestro crecimiento personal.

A mi los clásicos se me presentaron gracias a » El conde de Montecristo» de Dumas, podría haber sido Dickens pero no, fue Dumas. Previamente había visto la miniserie de Depardie y la experiencia de ir leyendo el libro con la imagen del actor francés no tenía precio. A partir de ahí, prueba-error, si un clásico no me llega se aplaza la lectura y a por otro.

En cuanto a los clásicos del XIX tengo predilección por ellos, sobretodo por la literatura inglesa.

Así que ánimo y que vayan teniendo su huequito en las estanterías hislibreñas!! ;-))

Un saludillo

CalpurniaT

Siento no haber intervenido antes en tan interesante discusión pero zarpamos hace algunos días de Nantucket y en medio del Atlántico no recibimos muy buena señal. Todavía no conozco al capitán del Pequod. He oído hablar mucho de él, y no siempre bien, pero a día de hoy no se ha dignado a salir del camarote. Será que la pierna le sigue ocasionando molestias. Me genera un poco de inquietud ese secretismo que se trae y más después de las advertencias que nos regaló un viejo en el puerto. Casi no conozco a nadie así que hasta ahora sólo me llevo con un tal Ismael (no sé si es su verdadero nombre pero así me pidió que lo llamara) y con su pareja: un negrote tatuado que no parece tener muchas luces. Bueno, no sé si es su pareja pero dicen los marineros que dormían en la misma cama y hay quien asegura que incluso se los vio amanecer abrazaditos. Es lo que tiene pasar tanto tiempo sin mujeres cerca. Pero bueno, cada quien con sus gustos porque no se embarca uno a una aventura entre balleneros, con tantas razas, religiones y costumbres distintas, si anda de remilgoso y con prejuicios. Extraño las discusiones pero me da tranquilidad saber que están Ariodante, Rodrigo y Farsalia defendiendo con honor el uso correcto del término «clásico». Los dejo que Ismael parece que va a empezar otra de sus historias, a veces se le van las cabras pero reconzco que lo hace bien, me tiene atrapado. Igual y un día se anima a escribir su vida; como Bilbo y Frodo (que yo también soy lector-admirador de sus aventuras). Sobre las novelas juveniles yo tiraba más hacia los Tres investigadores de Alfred Hitchcock.

Nota: la comida es terrible aunque tampoco ayuda que tengo el estómago revuelto por los olores y el balanceo. Un saludo ballenero.

¡Hola Ariodante! Muchas gracias por tu respuesta, ;-))

Sí, entiendo que leerlos en el propio idioma es lo mejor y que te evita el problema de una mala traducción pero eso me atrevo a hacerlo con libros con los que sé positivamente que me van a gustar, con libros como éste no me veo leyëndolo primero en inglés ;-))

Pero me apunto tu recomendación para The Pila!! ;-)

Un saludillo y ánimo con la próxima reseña de otro clásico!! ;-))

CalpurniaT

Bueno, CalpurniaT , la próxima no va a ser un clásico, es una biografía: Rasputín, de Henri Troyat. Pero volveré a los clásicos, ¡cómo no!

«O O rasputin

russia’s greatest love machine

it was a shame how he carried on…»

(Boney M)

;-)

Interesante debate el vuestro.

Sobre la novela he de decir que me encantó. Entera. Hasta esos pasajes que desaniman a todo el mundo los leí embelesado por la prosa de Melville y su peculiar cadencia.

Buena reseña, Ariodante ;)

Yo creo que no es tanto el objeto del debate ni la pasión, o devoción, o emoción que puede generar en nosotros un libro en concreto, una lectura determinada, como la utilización de un término concreto («clásico» referido en este caso al campo de la literatura) y su acotamiento. El rigor en el uso de las palabras, que dijo Rodri. Si empleamos correctamente la palabra clásico nos referimos a novelas que han trascendido su tiempo y representan algo más que a sí mismas, han aprehendido la esencia de una época, de un estilo, incluso han captado aquello que de común tenemos los humanos a lo largo de la historia. Y son capaces de emocionarnos por eso. Opino. A nuestros amores literarios, al menos a los míos, no les llamaría nunca clásicos. Pero no dejaré de amarlos por eso, ni lo haré con menos intensidad.

Pasa con estas palabras y con muchas otras, que últimamente se utilizan -especialmente en los medios- con poco tino, llegando a despojarlas de su sentido original. Por cierta tendencia a la exageración (o por la pereza de encontrar el término correcto) ahora todos los partidos son un clásico, todos los juicios son los juicios del siglo, todas las barbaridades son un genocidio… Citius, Altius, Fortius. Será que nos puede el corazoncito, las ganas de emocionarnos o emocionar a otros.

En fin, que yo ahora estoy leyendo una nueva traducción de «Guerra y Paz», que parece que nos hemos puesto de acuerdo en volver a «los clásicos».

(Y Los Tres Investigadores aún están en casa de mi madre…)

Valeria dixit! Bravo, Valeria querida. Muy buen expresado, suscribo tu comentario. Ya me dirás qué tal encuentras esa nueva traducción de Guerra y Paz. Yo la tengo a la espera ya algunos años…¿ la tuya es la de Lydia Kuper o cual?

Me expresé incorrectamente, me temo. Más que una nueva traducción, es una nueva edición que ha publicado Penguin (mira tú por donde, colección «Penguin Clásicos») basada en la edición de la obra revisada por la Academia Soviética de las Ciencias. La traductora es Gala Arias Rubio.

Transcribo: Hasta hace pocos años, todas las traducciones de Guerra y paz se basaban en la edición canónica de 1873. Sin embargo, en 1983, la Academia Soviética de Ciencias publicó lo que ellos llamaron la «edición original», es decir, la primera versión que Tolstói escribió en 1866.

He de decir que no me está gustando nada, nada, la traducción; sobre la edición original, que la llaman, por ahora no puedo pronunciarme. Pero uno no debe hacer juicios críticos sin fundamento…. y a veces para eso hay que perder el tiempo, y leer y comparar.

Excelente, Valeria. Has dado con el meollo del asunto.

Con tu permiso, me copio tu definición de los clásicos literarios. Elegante, precisa, concentrada y enjundiosa. Una joya.

Te refieres a la edición de Mondadori, supongo. A mí me pareció deficiente, inferior a la de Planeta (traducción de Francisco Alcántara y José Laín Entralgo).

Qué torpeza la mía. Cosas de ir a la rápida y robándole tiempo a la jornada.

Precisabas que es la edición de Penguin. Pasa que yo tengo un ejemplar de Mondadori con la misma traductora, Gala Arias Rubio. Entendido. Lo importante es que esta traducción me resultó muy deficiente.

La de Lydia Kúper es la que concita los mejores comentarios.

Ajá, yo compré Guerra y Paz en no recuerdo qué editorial, y la traductora era Gala Arias. No he podido pasar de la página 75, y por el foro hislibreño me dijeron que había comprado la traducción «mala».

En la colección que hay ahora por los quioscos de Grandes Clásicos Gredos de la Literatura, está la traducción de Alicia Kúper. Lo que pasa que en dos volúmenes y a casi 14 euros cada uno. Hace unos meses salió publicado el primero.

¡Ánimo con la próxima reseña de Rasputín! Desde luego el tema pinta interesante!! ;-))

Coincido contigo cavilius! ;-)) no creo que pasara yo de la 75 tampoco, pero en mi caso era con la edición de la colección Clásicos Mondadori. Era desesperante leerlo, recuerdo que había párrafos que debía leer más de una vez porque tenían poco sentido y que la narración no era fluida. Una pena porque era la primera vez que me acercaba a la literatura rusa y la decepción fue mayúscula, y doble pena porque me lo regaló mi madre con toda su ilusión y que no era barato precisamente. No recomiendo esa edición, la verdad.

Eso mismo me pasó con la edición de «Grandes Esperanzas» de Dickens de la Editorial Backlist, a medida que iba leyendo iba pensando » este no es Dickens», con párrafos también muy mejorables y que requerían relecturas. Y si no recuerdo mal, me pasó con ambos libros con no mucha diferencia de tiempo entre ellos, por eso empecé a ser consciente de que la traducción, la buena traducción que respeta al escritor es un regalo y debe ser muy valorada.

un saludillo

CalpurniaT ;-))

Por cierto, un «Canción de Navidad» en el que Mr.Scrooge le contesté » -¡tontadas!» a un fantasma en vez de «-¡ paparruchas!» también es para cerrar el libro!!!

Y volviendo a Melville, que me has picado la curiosidad con Moby Dick, Ariodante, y lo pongo en la lista!! ;-))

Un saludillo

CalpurniaT ;-))

Juraría recordar a Ariodante y algún «paprica» más señalar en privado lo inoportuno de reseñas «no históricas» aquí en la PAPRI. No hay nada que reconforte más que un acertado cambio de opinión.

Por cierto aquello provicó que mi reseña que se quedaea sin publicar, y fue precisamente la de Moby Dick. Esta sin embargo es mejor reseña, tiene más empaque, es más seria, con más contenido, y con la sorprendente cifra de 78 comentarios. Muy bien, muy bien, preciosa reseña.

Y el libro es genial Vori, si lo lees con mentalidad del XXI descubres que Mellville estuvo tomándole el pelo a mojigatos durante años (y no solo por todo el rollo gay, con lo del semen de ballena también se pasa catorce pueblos, aún hoy hay abrazafarolas que piensan que es semen de verdad)

Enhorabuena por la reseña.

En cuanto al debate de fondo expongo mi opinión en base a un ejemplo musical:

Muchos consideramos a Bach, Wagner exponentes de la música clásica. Para mí Verdi, Rossini incluso el retrógrado de Mascagni lo son.

Pero los camine nos dicen que no lo podemos considerar así. Clásicos son Mozart, Salieri y varios desconocidos más (jejeje, permítaseme la joda)…

Joder ¿¡¿¡¿Qué Beethoven no es música clásica?!?!?…. No puedo más que posicionarme del lado de los «escépticos» con las etiquetas, de «clásico» en este caso, pero llevándoles la contraria.

Estoy seguro de que el amigo Balbo, como profesional de los libros que todos sabemos que es, huye de clasificaciones y etiquetas por pura lucha contra la deformación profesional que sostiene. Balbo Seguro que conoce de primera mano miles de ejemplos relacionados con lecturas frustradas por culpa de las calificaciones de «clásicos» que tienen muchos libros (obras maestras incluso), de ahí sus memorables intervenciones en esta reseña.

Jajaja, Lanta, yo no he cambiado de opinión, pero visto que muchos ignoran decididamente el tema e insisten en reseñar aquí libros que no son propiamente novelas históricas, yo no voy a ser menos.

Javi, cuando le pregunté si esta reseña sería oportuna o adecuada para Hislibris, me dijo que sí. No sé a quienes te refieres con lo de paprica (¿pimentón, tal vez?) pero es el jefe de publicaciones el que toma la decisión.

A veces me ha denegado (y con razón) reseñas por no ser adecuadas, pero en concreto, ésta y las de los clásicos en general, se da por sentado que caben y muy holgadamente en esta página. En eso sí que estoy de acuerdo.

Pero ¿quedamos definitivamente en que es un clásico?

Papricas es mi forma de definir a los hislibreños que se sienten más cómodos en la PAPRI que en el foro (y volvamos al tema del elitismo, efectivamente mi reseña de Moby Dick era inferior a la tuya, impublicable. Quizá desde la dirección, por no herir mis sentimientos y ver cómo me podía exponer al rículo me orientó etiquetando Moby Dick de «no histórica». Gracias desde aquí pues siempre pensé que escribía mejor que tú, ahora entiendo que no).

Si me permites una última cuestión ¿De verdad sigues pensando que no es un afortunado cambio de opinión el tuyo?

Entendido. Me gusta eso de papricas. Pues la verdad, respecto a si he cambiado o no de opinión y si es afortunado o no, no sabría qué decirte, Lanta. Lo que yo piense a nivel personal sobre el tema es una cosa y lo que piense «como paprica» puede que sea otra, es decir, que me pliego a la voluntad general que parece ser bastante laxa y poco definida, para que quepan más cosas. En ese aspecto sí he cambiado de opinión. Si es afortunado o no…¿qué más da?

Y creo que tampoco se trata de establecer una competición para ver quién escribe mejor, Lanta, sino de dar a conocer libros y autores, o expresar nuestra opinión, lo mejor justificada posible, de por qué nos ha gustado ( o no) una obra, sea novela, ensayo, biografia, cómic, etc., que tenga que ver con la historia.

Dar a conocer Moby Dick es la frase del año.

Ojalá no hubiera que sorprender a nadie con una reseña sobre MOBY DICK. Si hiciéramos una investigación sobre cuánta gente ha leído Moby Dick completo, (no la versión juvenil) creo que nos llevaríamos una sorpresa….y no muy satisfactoria. Con Moby Dick pasa como con Munch. Todo el mundo sabe que va de ballenas…pero no suelen saber nada más. Y con Munch todo el mundo conoce el Grito, pero nada más del artista. En fin.

Ni tampoco creo que haya necesidad, y te lo dice uno con el mismo tatuaje que Melville, en el mismo sitio que Melville, y que se apoda lantaquet porque en su momento Natucket le sonaba en su mente lantaquet, es decir; yo el primero en la fila de los interesados en ello. ¿No somos suficientemente frikis los que leemos libros? Yo diría que si no frikis, «raras avis». Tras la negativa de Hislibris a publicar aquella reseña de Moby Dick mía no me desanimé del todo, reseñé Un Yanqui en la Corte del Rey Arturo para que nadie pudiera señalar mi reseña de inapropiada, ¿pero sabes qué? Que ya no me apetecía que la leyerais, ni me pareció importante «dar a conocer Moby Dick» ni la Biblia en pasta, ni al más grande escritor de su época, ni a ninguno. Me enfadé y me intenté retirar elegantemente de la PAPRI (solo leer sin comentar) pero esta reseña tuya me ha hervido la sangre, la leí mientras parecía sentir una fría hoja de cuchillo atravesarme el omóplato.

Cielos, Lanta, no me imaginaba que una reseña mía iba a causar tal desaguisado emocional a nadie…conste que yo no sabía nada de tu frustrada reseña, nada en absoluto.

Y cuando hablo de dar a conocer me refiero a dar a conocer autores poco conocidos. A los clásicos no se les da a conocer, como muy bien dices, a los clásicos se les recuerda: se les vuelve a leer y releer.

Lanta, no te preocupes que no eres el único al que no le han publicado algo, creo que fue a Arturus al que se le echó una para atrás por no histórica; también parece que en los últimos tiempos hay más mano blanda, ya que se le publicó «Carmilla», una de vampiros del XIX. Los censores estarían más estrictos cuando la mandaste, no sé.

Pues después de ver «En el corazón del mar» no sé si podría enfrentarme a esta novela tan densa y larga: Si en una película de dos horas no podía soportar las ganas de que la ballena blanca hiciese trizas hasta al último de esos balleneros asesinos, me tiraría todo el libro ansioso y y quizás aburrido.

PD: Mi novia me dijo viendo la película: «¿Para que quieren el semen de ballena» y ya tuve que explicarle en plan pedante lo del aceite de ballena o «Sperm oil» y la traducción directa.

Además, planeo dedicarle unas cuantas lecturas a la Ciencia Ficción a partir de verano.

Pues sí, en concreto se me echó para atrás la reseña de «Lágrimas en la lluvia» de Rosa Montero, una novela de ciencia ficción. Pensaba ponerla en el foro pero se me perdió, en fin…

Sí que me publicaron «Carmilla», pero incluí en la reseña unos apuntes sobre el origen histórico y literario del vampirismo para situar la novela en su contexto. Hice algo parecido con la reseña de «Albert de Adelaida», novela que de histórica tiene poco por no decir nada…

Ya sé que se descartan reseñas, pero descartarsela a uno para admitir la de otro solo tiene un nombre: Calidad.

Justo en mi peor momento, tiene guasa la cosa, cuando uno está bajo de moral o parecido, es cuando más le duelen estas cosas, no es la Ley de Murphy, pero casi.