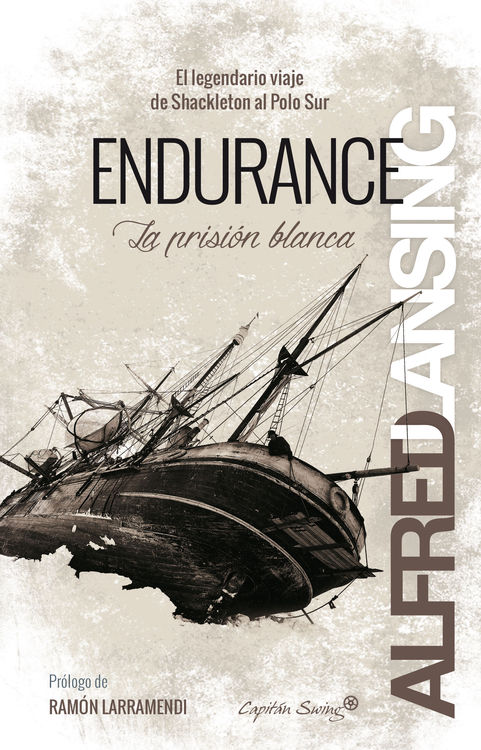

Sobre la Expedición Imperial Transantártica liderada por Ernest Shackleton, o de cómo un fracaso puede convertirse en una proeza.

Sobre la Expedición Imperial Transantártica liderada por Ernest Shackleton, o de cómo un fracaso puede convertirse en una proeza.

La historia no deja de ser conocida, al menos a grandes rasgos: en 1914, Shackleton, nombre insigne de la era dorada de las exploraciones (a pesar de la medianía de sus logros personales), condujo a bordo del bergantín Endurance una expedición cuyo objetivo era atravesar el continente antártico. Antes siquiera de poder desembarcar en el mismo, la expedición se vio abocada al fracaso ya que la nave quedó atrapada en la banquisa o placa de hielo del mar de Weddell, lo que trastornó por completo los planes de Shackleton. Consumada la pérdida del Endurance, que a pesar de su especial construcción fue engullido por el hielo, el objetivo en adelante se resumía en una sola palabra: sobrevivir. Ya no se trataba, pues, de superar uno de los últimos desafíos que restaban a las grandes expediciones –el objetivo postrero de las expediciones antárticas, según el conquistador del Polo Sur, Roald Amundsen-, sino lisa y llanamente de salvar las propias vidas, lo que en vista de las circunstancias constituía en sí mismo un reto mayúsculo. En semejante tesitura, Shackleton y sus veintisiete hombres debieron enfrentar algunas de las condiciones más extremas e inhóspitas que quepa imaginar, muy similares a las que apenas unos años atrás habían hecho sucumbir al capitán Scott y sus cuatro compañeros. La noche polar, por ejemplo. «En el mundo no existe una desolación más completa que la noche polar –escribe Lansing-. Es un retorno a la Era Glacial, sin calor, sin vida, sin movimiento. Sólo aquellos que la han experimentado pueden apreciar plenamente lo que significa estar sin sol día tras día y semana tras semana. Ha habido pocos hombres que, poco acostumbrados a ello, hayan podido resistir sus efectos, y algunos han llegado a volverse locos». A pesar de todo, la malograda Expedición Imperial Transantártica acabó en hazaña, bien que en un sentido muy distinto del planificado. » seguir leyendo

Pompaelo o Pompelo, la actual Pamplona, fue fundada por Cneo Pompeyo Magno alrededor del año 74 a.C. La guerra que le llevó a Hispania para enfrentarse a Sertorio hizo que durante el invierno del 75 al 74 a.C. invernara en la cuenca del río Arga, entablando relación con los pobladores vascones de la zona. En aquellos años es donde se enmarca la trama de la novela que hoy reseño.

Pompaelo o Pompelo, la actual Pamplona, fue fundada por Cneo Pompeyo Magno alrededor del año 74 a.C. La guerra que le llevó a Hispania para enfrentarse a Sertorio hizo que durante el invierno del 75 al 74 a.C. invernara en la cuenca del río Arga, entablando relación con los pobladores vascones de la zona. En aquellos años es donde se enmarca la trama de la novela que hoy reseño.