TITANIC. EL FINAL DE UNAS VIDAS DORADAS – Hugh Brewster

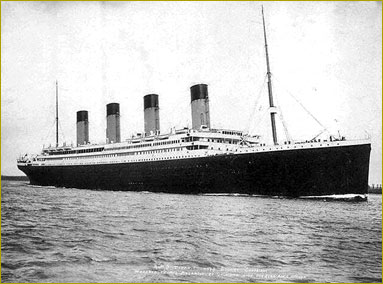

El RMS Titanic, además del orgullo de la compañía naviera británica White Star Lines, fue el emblema de una época. Su construcción en los astilleros Harland and Wolf de Belfast fue seguida día a día por la prensa y admirada casi con reverencia por la opinión pública. El 31 de mayo de 1911 fue botado en Belfast ante la admiración mundial. Sus números eran impresionantes: 269 metros de eslora, 28 metros de manga, capacidad para 1.320 pasajeros, una tripulación de 908 personas, capaz de desplazar 46.328 toneladas, una velocidad máxima de 25 nudos. Su coste fue de 7,5 millones de dólares de la época, equivalente a unos 180 millones de dólares actuales. Sus constructores estaban tan convencidos de su obra que las pruebas de navegabilidad apenas duraron 8 horas: ¿para qué más, decían, si el barco era perfecto, «insumergible» gracias a sus 16 compartimentos estancos y sus máquinas capaces de propulsarlo a 46.000 caballos de potencia? El pasaje más caro costaba unos 4.350 dólares (unos 77.500 de los actuales) y el más barato, en tercera clase, apenas 34 dólares (poco más de los 600 actuales). Con todo, estas cifras no ocultaban el hecho de que en el barco apenas había 20 botes salvavidas, con una capacidad total para unas 1.200 personas (poco más de la tercera parte de las personas que había a bordo en su viaje inaugural); los vigías de icebergs no disponían de prismáticos, que el primer oficial se dejó olvidados en Southampton; en caso de avistar hielos, las máquinas no podían virar el barco de forma inmediata. Al mismo tiempo, la falsa «insumergibilidad» del buque restó la más mínima noción de prudencia a su capitán, el veterano Edward J. Smith, que se jubilaría al terminar la travesía inaugural, y que no dudó en acelerar la velocidad, apremiado por J. Bruce Ismay, presidente de la compañía y pasajero, quien confiaba en llegar a Nueva York el martes 16 de abril, y no el miércoles 17, como estaba previsto. Sin la tecnología actual., sin radar, navegando de noche a pesar de los avisos de icebergs, el Titanic no tardó en convertirse en sinónimo de tragedia, soberbia y fatalidad.

El RMS Titanic, además del orgullo de la compañía naviera británica White Star Lines, fue el emblema de una época. Su construcción en los astilleros Harland and Wolf de Belfast fue seguida día a día por la prensa y admirada casi con reverencia por la opinión pública. El 31 de mayo de 1911 fue botado en Belfast ante la admiración mundial. Sus números eran impresionantes: 269 metros de eslora, 28 metros de manga, capacidad para 1.320 pasajeros, una tripulación de 908 personas, capaz de desplazar 46.328 toneladas, una velocidad máxima de 25 nudos. Su coste fue de 7,5 millones de dólares de la época, equivalente a unos 180 millones de dólares actuales. Sus constructores estaban tan convencidos de su obra que las pruebas de navegabilidad apenas duraron 8 horas: ¿para qué más, decían, si el barco era perfecto, «insumergible» gracias a sus 16 compartimentos estancos y sus máquinas capaces de propulsarlo a 46.000 caballos de potencia? El pasaje más caro costaba unos 4.350 dólares (unos 77.500 de los actuales) y el más barato, en tercera clase, apenas 34 dólares (poco más de los 600 actuales). Con todo, estas cifras no ocultaban el hecho de que en el barco apenas había 20 botes salvavidas, con una capacidad total para unas 1.200 personas (poco más de la tercera parte de las personas que había a bordo en su viaje inaugural); los vigías de icebergs no disponían de prismáticos, que el primer oficial se dejó olvidados en Southampton; en caso de avistar hielos, las máquinas no podían virar el barco de forma inmediata. Al mismo tiempo, la falsa «insumergibilidad» del buque restó la más mínima noción de prudencia a su capitán, el veterano Edward J. Smith, que se jubilaría al terminar la travesía inaugural, y que no dudó en acelerar la velocidad, apremiado por J. Bruce Ismay, presidente de la compañía y pasajero, quien confiaba en llegar a Nueva York el martes 16 de abril, y no el miércoles 17, como estaba previsto. Sin la tecnología actual., sin radar, navegando de noche a pesar de los avisos de icebergs, el Titanic no tardó en convertirse en sinónimo de tragedia, soberbia y fatalidad.

El trasatlántico zarpó de Southampton (Inglaterra) el 10 de abril de 1912, con escalas en Cherburgo (Francia) y Queenstown (actual Cobh, en Irlanda), donde terminó de completar el pasaje, y puso rumbo directo a Nueva York a través de las calmadas pero frías aguas del Atlántico norte. Según declaraciones posteriores del segundo oficial Charles Lightoller, el buque navegaba a una velocidad de 20 a 21 nudos la noche del 14 al 15 de abril; en su primer día de viaje completo, superó las 500 millas de recorrido, lo cual alentó las esperanzas (y las prisas) de J. Bruce Ismay. La estación era propicia para encontrar témpanos de hielo, sin embargo, y los avisos de los radiotelegrafistas de los barcos Coronia, Noordam, Baltic, Amerika y California, invitaban a la prudencia, que es lo que habría preferido el capitán Smith, tras recibir los mensajes de la cabina de comunicaciones, dirigida por Harold Phillips y Harold Bride. El viaje fue tranquilo hasta la noche del 14 de abril: a las 23:40 horas Fred Fleet, uno de los vigías del barco, avistó un iceberg a unos 600 metros por proa. De inmediato se avisó al puente. El primer oficial, William Murdoch, que estaba de guardia, supo de inmediato que el choque era inevitable y ordenó contramarchas y virar todo a estribor, cuando apenas estaban a 400 metros del iceberg. Pero detener un barco de más de 46.000 toneladas era casi imposible y hacer que virase a estribor con tan poca distancia, inútil; el timón era demasiado pequeño y no servía para virar. Un barco de las dimensiones del Titanic necesitaba tiempo para invertir la trayectoria; y tiempo era precisamente lo que no tenía para evitar la catástrofe. La colisión se produjo poco más de un minuto después del avistamiento de la masa de hielo: ésta acuchilló el barco por el costado de estribor, bajo la línea de flotación. El agua penetró en los mamparos e inundó inmediatamente la sala de máquinas y cinco compartimentos estancos. Se ordenó parar máquinas y se hizo una revisión de los daños. Dos horas y media después, el Titanic yacía en el fondo del Atlántico, a 1.500 millas de la costa de Terranova y a 3.700 metros de profundidad. Se había llevado consigo la vida de 1.523 pasajeros.

Durante décadas se desconoció el emplazamiento de los restos del Titanic, hasta que Robert Ballard, oceanógrafo al servicio de la revista Nacional Geographic los encontró en 1985. Al principio se pensó (y así constó en los resultados oficiales de la investigación llevada a cabo tras la catástrofe) que el hielo cortó longitudinalmente el casco con tan mala fortuna que comunicó los compartimentos estancos, imposibilitando la flotación del buque. Investigaciones del año 1993 achacaron la tragedia al acero defectuoso con el que se construyó el barco, incidiendo en el que un acero de mejor calidad no habría evitado la catástrofe, pero sí habría retrasado el hundimiento el tiempo suficiente para que llegaran barcos de rescate (a pesar, sin embargo, del escaso número de botes salvavidas). Descubrimientos aún más recientes han permitido refutar la teoría de un único corte en el casco: se produjeron hasta seis fracturas en el casco, la más larga de ellas de hasta 11 metros, que condenaron irremediablemente el trasatlántico.

Muchos pasajeros no se enteraron de la colisión y los que la notaron apenas le dieron importancia. Los salones permanecieron abiertos, el juego siguió en las mesas y muchos pasajeros se quedaron durmiendo en sus camarotes. Pero el capitán Smith ya había ordenado enviar mensajes de socorro, se repartieron chalecos salvavidas y se empezó a concentrar a los pasajeros de primera clase en cubierta, iniciándose la ocupación de los botes a las 00:30 horas. La consigna «las mujeres y los niños primero» empezó a ser escuchada y empezó el caos; los pasajeros de tercera clase apenas la oyeron y fueron encerrados en su zona del barco, mientras los de primera eran embarcados en los botes. Hubo escenas de cobardía y de valentía por parte de algunos hombres, se oyeron disparos para alejas de los botes a los más impulsivos, la orquesta siguió tocando mientras el agua entraba ya en el buque, que comenzaba a escorarse de proa (se repitió hasta la saciedad que la última pieza tocada fue Nearer My Good To Thee). A medida que se hundía la proa, se elevaba la popa, hasta el punto de que, incapaz de soportar la presión, el casco se partió. La proa se hundió, planeando hasta el fondo, mientras la popa, según contaron algunos supervivientes, se elevó hasta ponerse prácticamente vertical, manteniéndose así durante un par de minutos. Finalmente, a las 02:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912, lo que quedaba del Titanic desapareció bajo el mar. Los botes salvavidas recogieron a unos 700 supervivientes; en la zona donde se hundió el barco, sin apenas producir el temido efecto de succión que obligó a los botes a alejarse, quedaron centenares de personas flotando en las frías aguas y chillando, unos gritos que desde los botes se percibió «como rayos, inesperados, inconcebibles» (p. 265), hasta que sus gemidos cesaron y murieron congeladas. A las cuatro de la madrugada llegó el buque Carpathia, apenas tres horas y media después de recibir la señal de socorro, y recogió a los supervivientes en las horas siguientes. A las 20:30 horas del 18 de abril, los supervivientes llegaron a Nueva York y la noticia del desastre, que ya se había anticipado los días previos, se confirmó. Entonces, en las sedes de la White Star Lines se colgaron las listas de los desaparecidos.

Entre estos desaparecidos estaban muchos de los personajes que llenan las páginas de Titanic. El final de unas vidas doradas, de Hugh Brewster (Lumen, 2012), ensayo que es realmente el protagonista de esta reseña, aunque nos resulta imposible dejar de lado la narración de la tragedia del Titanic. Y es que, a diferencia del relato anterior, centrado en el buque en sí, la colisión y su hundimiento, el libro de Brewster, uno de los mayores expertos en la historia de esta catástrofe, devuelve el protagonismo a los pasajeros, que hasta entonces habían quedado relegados a ser, en muchos casos, apenas un nombre en una lista de desaparecidos o de supervivientes. Pero, más allá del millonario (y antipático) John Jacob Astor y su embarazada (y jovencísima) esposa Madeleine, del periodista W.T. Otead (azote de la moralidad a finales del siglo XIX en una pacata sociedad británica), la diseñadora de modas lady Lucy Duff Gordon (y su estirado marido, sir Cosmo Duff Gordon), el empresario Benjamin Guggenheim (que a pesar de sus millones no estaba incluido entre «los Cuatrocientos» de los más ricos y selectos de la sociedad neoyorquina), que hizo famosa la expresión «nos hemos vestido de etiqueta y nos hundiremos de etiqueta» y la famosa (e «insumergible») Margaret (Molly) Brown, el resto del pasaje es apenas conocido. Y en el caso de tercera clase es apenas imposible conocer más que algunos nombres. Pero, el empeño de Brewster es recoger las vidas de ese «grupo excepcional de bellas mujeres y hombres espléndidos» que formaba parte de la élite que viajaba en primera clase. Una lista de pasajeros exquisitos llena de nombres célebres, como los ya mencionados, y que para lady Duff Gordon suponían «un pequeño mundo dedicado al placer» (p. 11). Unas vidas doradas, en palabras de Brewster:

«un contingente de ricos ociosos que cruzaban el Atlántico con regularidad, una nueva clase de norteamericanos que tenían casa en París o hacían la travesía a menudo para pasar la temporada de invierno en Londres o en el continente. Pero los camarotes de primera clase lo ocupaban personas que habían llegado muy alto trabajando duro. El artista y escritor Frank Millet, por ejemplo, se dirigía a Washington para ayudar a decidir el diseño del Monumento a Lincoln. Su amigo Archie Butt, asesor de la Casa Blanca, regresaba a su país para preparar la dura campaña de las elecciones presidenciales de aquel otoño. El empresario de los ferrocarriles Charles Hays viajaba de regreso a Canadá para inaugura un nuevo hotel de su compañía, el Château Laurier de Ottawa. Y la citada lady Duff Gordon era una de las principales diseñadoras de moda del Reino Unido y tenía asuntos apremiantes que atender en su salón de Nueva York. En la vida de estas personas y de otros pasajeros se puede constatar una significativa convergencia de todos aquellos acontecimientos, asuntos y personalidades que formaban, en palabras de Walter Lord [autor de La última noche del “Titanic”, reciente y oportunamente reeditado por DeBolsillo], “un exquisito microcosmos de la era eduardiana”».

Todos estos pasajeros conforman algo más que la muerte de unos pasajeros de primera clase en un buque de lujo. El hundimiento del Titanic, del que precisamente se cumple el centenario, puede simbolizar el fin de un período y el inicio de otro en el mundo de la navegación, además de ser la metáfora del fin de un mundo que, en apenas dos años, se estaría desgarrando en las trincheras del noroeste de Francia. Quizá sea cierta esta percepción, repetida hasta la saciedad. Pero también es cierto que el desastre, como comenta el propio Brewster, en la parte final del libro, propició cambios en materia de seguridad marítima. Se convocaron las conferencias navales internacionales de 1913 y 1929, en las que se decidieron normas como la obligatoriedad de no apagar la radio bajo ninguna circunstancia (hecho que quizá hubiera retrasado la catástrofe final); se revisaron los criterios de inspección de los barcos, tanto durante su construcción (estabilidad y compartimentado) como en el momento de hacerse a la mar (número máximo de pasajeros y tripulantes, existencia de botes salvavidas suficientes para todos); se crearon patrullas especiales, que navegarían en busca de hielos flotantes por debajo de determinadas latitudes y que avisarían del peligro; se modificaron normas jurídicas relativas a la jurisdicción e incluso se cambió la señal de socorro (S.O.S.) por la de «Mayday, Mayday». Se hizo todo lo posible por evitar que una tragedia como la del Titanic se volviera a repetir.

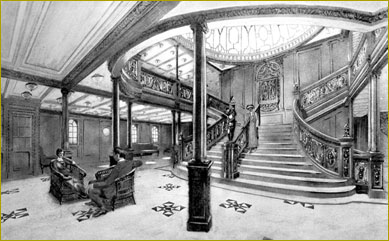

Y, sin embargo, lo más interesante del libro de Brewster está en la narración de la vida de muchos de sus pasajeros; cierto, sobre todo de primera clase. En este sentido, el lector, que ya conoce el resultado de la tragedia, se puede dejar llevar por el relato de un particular Who is Who de (una parte de la) sociedad estadounidense, británica y canadiense. Seguimos su viaje a bordo del buque, sus relaciones sociales, sus entretenimientos, sus simpatías y sus fobias, lo que se comentaba en los salones, el lujo de un barco que, en palabras de Frank Millet, «tiene de todo, menos taxis y teatros» (carta a su amigo Alfred Parsons, escrita a bordo, el 11 de abril de 1912). Y quizá el lector perciba que todo eso ya lo conoce, lo ha visto en películas, lo ha leído en alguna novela, pero no deja de resultar fascinante, conocer de primera mano informaciones sobre personas que, supervivientes o desaparecidas, tuvieron una vida más allá de la tragedia del Titanic. En este sentido, pues, el libro de Brewster es enormemente ameno. Y, es cierto, al final sigue quedando esa cierta «mitología» que rodea al Titanic. Es inevitable, pues como afirma Walter Lord:

«[…] se me ocurre que el Titanic es el ejemplo perfecto de algo con lo que todos podemos identificarnos: la progresión de casi todas las tragedias de nuestra vida, que empiezan con una incredulidad que deriva en inquietud creciente para desembocar en la conciencia plana. Todos estamos familiarizados con esta secuencia y la vemos desplegarse una y otra vez en el Titanic, siempre a cámara lenta» (citado en p. 12).

[tags]Titanic, investigación, pasaje, vidas[/tags]

Ayuda a mantener Hislibris comprando TITANIC. EL FINAL DE UNAS VIDAS DORADAS en La Casa del Libro.

Ah, el «Titanic»… evoca el culmen del orgullo de un hombre ambicioso, y de una época que sometía a adoración la revolución de la técnica, la mecánica y de la ciencia. Mientras Irlanda se sobreponía a la gran hambruna por la crisis de la patata y a la emigración del 25% de su población (en el campo se seguía en la Edad Media) en Belfast se levantaba este gigante y sus otros gemelos de la clase Olímpica (la Edad Moderna de las máquinas y la electricidad).

En el Parque de las Ciencias de Granada hay una exposición sobre seguridad en el trabajo, y es increíble, las incidencias que sumadas, dieron la puntilla a la catastrofe. Por ejemplo, que en el cambio de guardia del vigía para la noche, a un subalterno del capitán se le olvidó la llave que abría el armario con los prismáticos de los vigías, y por no bajar y volver a subir a cubierta con ella… palmadita a la espalda y «no me moleste, chaval, te apañas sin ellos, que hay luna llena y se ve bien».

Con luna llena, los vigías tenían 400 m de visibilidad. Con prismáticos, la visibilidad podía alcanzar 1400 m. Si se hubiera detectado el iceberg 2 minutos antes, la maniobra para evitarlo hubiera tenido éxito.

Un saludo:

Blas malo

En el Museu Marítim de Barcelona han inaugurado una exposición sobre el ‘Titanic’, parece que bastante interesante, habrá que acercarse a ver (aunque duelen los 12 € de la entrada…).

La leyenda del Titanic, aumentada con las películas (especialmente la de Cameron, que se reestrena en breve y en 3D, ya ves…), los supervivientes «famosos», las historias de valentía y cobardía, el buque «insumergible»,…

Servidor y sus erratas: es W.S. Stead, no Otead… (quinto párrafo). Disculpad mi pésima mecanografía. ;-)

Interesante lectura y ameno comentario,soberbiamente ilustrado por esa inquietante cabecera (tan sugestiva).

Una reflexión, eso sí: ¿Por qué llamará tanto la atención este tema?

¿Es una atracción puramente estética?

¿Quizás porque el Titanic encarna un ejemplo de la derrota humana frente a la naturaleza indómita?

Tal vez influye, como señala Farsalia, la abundante información del momento… Cabe entonces preguntarse si la documentación se configura como un elemento sustantivo capaz de hacer cercano (re-actualizar) lo que de por sí es inalcanzable (los hechos del pasado).

¡Ah, cuántas cosas surgen de un buena reseña!

Cierto, ¿por qué llamará tanto la atención el ‘Titanic’? ¿Por las víctimas? Murieron bastantes más en el hundimiento del ‘Wilhelm Gustloff’ en 1945. ¿Por la soberbia personificada en el presidente de la White Star Lines? ¿Por la hybris de quienes se pensaron estar por encima de los dioses del mar? ¿Por ser un hundimiento mediático? ¿Por el exceso de información, mientras que de otros tantos hundimientos apenas se sabe nada? ¿Por ser la metáfora de un mundo que se iba a pique?

¿Por qué será?

En el National Geographic de Abril también se meten en este tema, el hundimiento del Titanic, ese coloso del mar.

¿Que por qué llama tanto este tema, Rosalía?, bueno el Titanic es quizás el representante de eso que se llamó Belle Epoque (para unos bella pero para muchos no tanto) y que vino a entronizar una época de dorada creencia en el positivismo (tan victoriano y decimonónico) y en el culmen de la civilización (occidental claro), una especie de período frívolo dominado por la burguesía, la nueva élite dominante (aunque los nobles aún tenían algo que decir en ese mundo), una época de glamour, casinos, nobles europeos que perdían sus fortunas en el juego, y vedettes con múltiples amantes, un mundo que tapa a la otra Europa, la que menciona Blas, a los obreros y campesinos (irlandeses, españoles, italianos, etc…) con sus durísimas condiciones de vida y que empiezan a organizarse y a reclamar mejoras en sus vidas.

Un mundo que morirá en los horrores de las guerras mundiales (la de 1914 y la de 1939) y que acabará por siempre con la fe en el progreso y la razón de la Belle Epoque y creará la era de las ideologías.

Hoy estoy lanzado ;-)

Antigono, ¡qué oratoria tan envidiable!

Tendemos a ver el ‘Titanic’ como la antesala de un mundo que se acaba: de ahí a la juventud europea masacrándose en las trincheras del noroeste francés o en el este no hay más que un paso. Pero es una mentalidad muy moderna, muy axtual, agudizada por ese exceso foco mediático que ha tenido la tragedia del trasatlántico. Pero me resisto a verlo así, con esa lectura más presentista que propia de la época. Es una buena metáfora, romántica incluso: la soberbia del hombre, una sociedad, un microuniverso que se viste de gala y muere en las gélidas aguas del Atlántico norte. Pero me temo que, por muy atractivo que nos parezca, que el mundo de la Belle Époque (mínimo e idealizado) ya naufragaba antes del hundimienyto del buque; el mundo de una cierta clase social estaba en permanente cambio; el mundo de la tercera clase que viajaba en el barco, anónima y de la que apenas se sabe nada, ya llevaba décadas moviéndose, desde los ecos del 48, el humo de la Comuna de París y los cánticos de la Internacional. Y, sin embargo, también me parece reduccionista una imagen que sea exclusivamente así. Al final por mucha metáfora que haya, surge la opción de que simplemente fue una catástrofe marina, que obligó a realizar cambios en la segurida del transporte, que fue explotada al máximo por unos medios de comunicación en auge (sería interesantever, si es posible, como analizaron la tragedia en medios en constante competición como los periódicos de Pulitzer y Hearst en Nueva York, punto de destino del viaje del ‘Titanic’). O quizá no, quién sabe…

Digamos que el Titanic nos sirve para mirar un flash, o momento de esa sociedad de principios del siglo XX aún muy decimonónica, y victoriana; sobre todo la sociedad inglesa de la época. Pero bajo la cual ya latían otras fuerzas, fuerzas que ya venían de lejos, como el movimiento obrero y otros. Pero aún así no deja de ser metáfora o símil de esa época. Claro que también el hundimiento dejo entrever muchos problemas técnicos, desde un barco excesivamente grande y pesado (como todos los transatlánticos de la época, cuya única forma de generar beneficios era trasladar inmigrantes en masa a América), con una tripulación inexperta, y cuyas capacidades no habían sido probadas (recordemos que era el primer viaje del barco, y apenas se hicieron las pruebas de rigor). Recordemos además que los gemelos del Titanic, el Olympic (aún más grande) y el Britannic acabaron también en el fondo del mar. Lo cual demuestra que no eran barcos tan seguros como pregonaban en sus publicidades.

Yo creo que la fascinación por lo del Titanic se debe, sobretodo, por la lectura moralizante que podemos sacar de una tragedia tan estúpida.

La soberbia del hombre totalmente hundida, por causa, además de importantes negligencias fruto del exceso de confianza. Es un KO en toda regla, una vergüenza colectiva de cuya lección poco hemos aprendido.

Buenísima reseña, Farsalia. ;)

Tengo que autocorregirme, el Olympic no se hundió como mencioné, fue desmantelado en los años 30. Eso sí, después de tener graves accidentes con otros barcos, chocó con un buque de guerra y posteriormente con un barco-faro; el Britannic si mal no recuerdo colisionó con una mina en el Egeo. Como se ve eran barcos propensos a tener accidentes. No tengo mucha idea de tecnología naval, pero creo que eran barcos demasiado grandes para ser maniobrables con la tecnología de la época.

Aparte del hecho de la prepotencia que menciona Horus.

Si el libro cae en tus manos, ya sabes, Horus. ;-)

Yo me pregunto ¿Por qué llaman tanto la atención las víctimas… sólo de la primera clase? ¿Por esa misma insana curiosidad con que la gente compra las revistas del corazón para regodearse en las vidas de otros que disfrutan lo que uno ni tiene ni disfruta? ¿Por la luz dorada que creemos percibir alrededor de lo inalcanzable? ¿Porque queremos cerciorarnos de que los ricos también lloran ? Me gustaría creer que, de conocerse las biografías de algunos de los pasajeros de tercera clase, el interés también estaría asegurado.

Valeria, el interés del Titanic viene tradicionalmente determinado por dos cosas: porque murió mogollón de gente de un modo trágico y horrendo y porque, aunque los menos, hubo una proporción importante de personajes famosos de la época muy publicitados. Y todo eso a la gente le produjo y produce morbo. O, por decirlo de una manera burda y brutal, «a ver, a ver qué les pasó» y «que se jodan», respectivamente. Muy primitivo y triste, pero me temo que intemporalmente real y humano…

Es como hoy día. Se mueren millones de niños en Africa de hambre y a todo el mundo le da igual. Se muere Michael Jackson y lloran mientras le ponen velitas en la plaza…

Al final la cuestión es de quiénes tenemos «fuentes» (de supervivencia) y de quiénes no. En ese sentido, las cosas no cambiaron con el ‘Titanic’. De haber sobrevivido más pasajeros de segunda clase o de los de tercera, el relato sería más rico.

Bueno Antigono que el Britannic se hundiera por una mina fue por causa de la guerra y no por su culpa. En esa ocasión la evacuación fue mejor.

Al hilo de lo que se está hablando, es muy recomendable leer los textos de Joseph Conrad sobre el asunto del hundimiento del Titanic. Cornad era marino, sabía de lo que estaba hablando, y dio en el clavo con sus análisis en contra de Ismay y la White Star. Fue muy criticado en su tiempo por ello; pero el tiempo le ha dado la razón.

Valeria: «¿Por qué llaman tanto la atención las víctimas… sólo de la primera clase? ¿Por esa misma insana curiosidad con que la gente compra las revistas del corazón para regodearse en las vidas de otros que disfrutan lo que uno ni tiene ni disfruta? ¿Por la luz dorada que creemos percibir alrededor de lo inalcanzable? ¿Porque queremos cerciorarnos de que los ricos también lloran ?»

Es algo normal en el ser humano, busca digamos sublimar su vida, quiere relatos e historias de gente que supere su rutina y su vida insulsa y aburrida; es como esa gente que lee relatos de exploradores de África y arqueólogos del desierto para vivir algo de aventura…claro que esa gente ni en sus sueños desearía estar en los trópicos a merced de las fieras. Aunque sí es probable que sueñe con ser rica y millonaria y llevar el tren de vida de las revistas. Lo que atrae del Titanic es precisamente ese brillo glamouroso de la época finisecular…aunque esa época tuviera su parte oscura en la explotación de las clases más humildes.

Cierto APV, eso no fue culpa de la tripulación del Britannic; pero sí es cierto que eran barcos excesivamente grandes, tanto que acabaron siendo muy malas inversiones, eran barcos que tenían muchas pérdidas y que sólo eran rentables con el transporte masivo de inmigrantes.

Esta semana en La Vanguardia están publicando una serie de artículos sobre el ‘Titanic’, en ocasión del centenario.

La serie de artículos (en pdf) que mencionaba anteriormente.

¡Leido!

Me ha parecido entretenido, aunque algunas veces descompensado el equilibrio entre la historia del barco y la historia propia de los pasajeros. Algunas veces iba hacia adelante (la historia, que no el barco) y otra para atras rememorando el pasado de los personajes incluso a veces en demasiada frente a otros. Por ejemplo el de Millet ocupa un monton frente a otras vidas que podrían haber sido igualmente interesantes. De todas maneras es un buen libro que se deja leer bastante bien y que nos vuelve a traer el apocalipsis de los años dorados.

Ciaito ;-)